Schokolade ist ja so ein Boom-Genussthema. Vor einigen Jahren nahm der gemeine Deutsche nur an bestimmten Feiertagen solche Marken wie Gubor, Arko oder Lindt in Hand und Mund. Ob es dann tatsächlich einen Niedergang der Qualität gegeben hat, indem immer mehr billige Ersatzstoffe in die Mischung kamen, oder ob die Gubor-Schokolade nur in der verklärten Erinnerung an die “gute alte Zeit” wirklich köstlich war – ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß: Es gibt immer mehr Spezial-Schokoladen-Geschäfte, immer mehr Chocolatiers, immer mehr Auskenner und generell einfach mehr Menschen, die gern gute Schokolade essen. Die Königsdisziplin heißt dabei “Milchschokolade”, denn das mögen wir doch alle am liebsten, geben es aber ungern zu, weil wir es für weniger erwachsen halten als eine 80% Noir. Ich habe mich also zunächst in Paris und dann zur Ergänzung hier in Nürnberg aufgemacht, um Euch zehn der besten Milchschokoladen, ja, (lasst uns Superlative nicht mehr diskriminieren) der Welt zusammenzutragen. Und hier folgt das Testergebnis.

Schokolade ist ja so ein Boom-Genussthema. Vor einigen Jahren nahm der gemeine Deutsche nur an bestimmten Feiertagen solche Marken wie Gubor, Arko oder Lindt in Hand und Mund. Ob es dann tatsächlich einen Niedergang der Qualität gegeben hat, indem immer mehr billige Ersatzstoffe in die Mischung kamen, oder ob die Gubor-Schokolade nur in der verklärten Erinnerung an die “gute alte Zeit” wirklich köstlich war – ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß: Es gibt immer mehr Spezial-Schokoladen-Geschäfte, immer mehr Chocolatiers, immer mehr Auskenner und generell einfach mehr Menschen, die gern gute Schokolade essen. Die Königsdisziplin heißt dabei “Milchschokolade”, denn das mögen wir doch alle am liebsten, geben es aber ungern zu, weil wir es für weniger erwachsen halten als eine 80% Noir. Ich habe mich also zunächst in Paris und dann zur Ergänzung hier in Nürnberg aufgemacht, um Euch zehn der besten Milchschokoladen, ja, (lasst uns Superlative nicht mehr diskriminieren) der Welt zusammenzutragen. Und hier folgt das Testergebnis.

Ein regnerischer Wintertag in Paris. Nicht gerade der richtige Moment, um sich sonnigen Gemüts in ein Straßencafé zu setzen. Aber genau der richtige Moment, um staunend an der Fassade eines klassizistisch anmutenden Eckhauses zu verharren, das ein Gemälde mit einem der irren Wrestling-Stars von Mexico City zu zeigen scheint.

In dem Gebäude selbst folgt die nächste Überraschung (okay, nicht wirklich für mich, denn genau deshalb bin ich ja hier): Es handelt sich um das Atelier und die Boutique von Jacques Genin, einem der genin-alsten Chocolatiers überhaupt, der hierzulande aber noch relativ unbekannt ist.

In dem Gebäude selbst folgt die nächste Überraschung (okay, nicht wirklich für mich, denn genau deshalb bin ich ja hier): Es handelt sich um das Atelier und die Boutique von Jacques Genin, einem der genin-alsten Chocolatiers überhaupt, der hierzulande aber noch relativ unbekannt ist.

Und für diese relative Unbekanntheit gibt es auch eine Erklärung: Nachdem Jacques Genin – nach einem ziemlich abenteuerlichen Werdegang – seinen Posten als Chef-Chocolatier des Maison du Chocolat aufgegeben und sich selbständig gemacht hatte, belieferte er zunächst ausschließlich Spitzenrestaurants mit seinen Kreationen. Erst im Jahr 2008 durften auch die ersten Privatkunden seine Schokoladen probieren. Das Motto bei Jacques Genin heißt “Frische”. Deshalb gibt es die Schokoladen auch nur hier in der Rue de Turenne (und in dem anderen Laden im 7. Arrondissement), eingehüllt in eine Pappschachtel, keine weiteren Angaben außer dem Haltbarkeitsdatum: einen Monat ab Herstellung. 7 € für 100 g.

Die Vorstellungsreihenfolge der Schokoladen in diesem Artikel richtet sich übrigens nach ihrem Kakaoanteil, von wenig zu viel. Bei Genin weiß ich es nicht, vermute aber, dass viel Milch und weniger Kakao enthalten ist.

Die Vorstellungsreihenfolge der Schokoladen in diesem Artikel richtet sich übrigens nach ihrem Kakaoanteil, von wenig zu viel. Bei Genin weiß ich es nicht, vermute aber, dass viel Milch und weniger Kakao enthalten ist.

Wir haben es hier in jedem Fall mit der hellsten Schokolade des Test zu tun (Farbplatz 1 sozusagen; auch dabei zähle ich von hell nach dunkel). Die Nase setzt die helle Farbe fort: viel Milchanklang und ein heller Krokant. Der Biss ist recht mürbe, gar nicht weich wie erwartet. Geschmacklich sind wir hier einerseits auf der extrem hellen Seite, andererseits aber mit einem sehr individuellen Touch: Noten von gesüßter Kondensmilch und einem karamelligen Ton, als ob der Milchtopf auf dem Herd ganz leicht angebrannt wäre. Sehr ausgewogen dann, wenig Säure oder Würze. Ich ahne schon, dass “Milchschokoladen” als Oberbegriff sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Dies ist jedenfalls etwas für Gourmets, die keine oberbitteren Noten haben müssen. Auf seine Art exzellent.

Das Maison du Chocolat ist das Lebenswerk von Robert Linxe, der über Jahrzehnte seine Boutique in Paris von einem kleinen Laden bis zu einer fast weltweit bekannten Marke mit Shops in New York und selbstverständlich in Tokio gemacht hatte. Mittlerweile leitet mit Nicolas Cloiseau ein ehemaliger Meilleur Ouvrier de France die fachliche Seite des ständig größer gewordenen Hauses. Die Monsera Lait besitzt 37% Kakaoanteil und damit den (vermutet) zweitgeringsten nach Genin. Die Farbe ist ebenfalls Nr. 2. Zucker kommt erst an dritter Stelle der Zutaten nach Milchpulver und Kakaobutter; Sojalecithin ist aber mit am Start. 6,50 € für 75 g, gekauft ebenso wie Genin direkt im Laden.

In der Nase mehr Kakao als Genin, aber auch leicht nach Osterhase. Im Mund ist die Schokolade sehr fein conchiert, samtig und cremig. Die Kakaonoten halten sich erwartungsgemäß zurück, aber anders als bei Genin tritt hier kein prononcierter Charakter an dessen Stelle. Eher etwas für Freunde des mild-Ausgewogenen, die Expressivität in jeglicher Form für unangenehm halten.

Jean-Paul Hévin ist – wenngleich auf einem etwas geringeren Bekanntheitsgrad als der noch folgende Pierre Hermé – Schritt für Schritt von einem talentierten Schoko-Handwerker zu einem internationalen Star geworden. Angefangen hatte er Mitte der 1970er mit einem Praktikum als Confiseur in einem Pariser Hotel. Ende der 1980er war er im Nikko Hotel zum Chefpâtissier aufgestiegen, 1986 auch “nebenbei” Meilleur Ouvrier de France geworden, bevor er ebenfalls in Paris seine erste Boutique eröffnete. Die weiteren Jahre vergingen mit dem Pendeln zwischen Frankreich und Japan und der Eröffnung weiterer Boutiquen in beiden Ländern, später auch in Hong Kong, China und Taiwan. 60% seiner Schokoladen werden in Asien verkauft, 30 Tonnen jährlich allein in Japan.

Die Hévin-Schokoladen sind recht dünn und zart, eingehüllt nur in Silberplastik, und genau aus jenem Grund ist mir die Tafel beim Transport aus Paris auch ein bisschen kaputt gegangen. Die Qualität wird dadurch allerdings nicht geschmälert. Die technischen Daten: 40% Kakaoanteil (hauptsächlich Madagaskar), fast 22% Milchpulver, aber auch Sojalecithin, Farbe Nr. 3, und – surprise – die günstigste Schokolade im Test. 3,90 € für 75 g, gekauft im oben abgebildeten Laden neben dem Marché des Enfants Rouges. In der Nase mit einer Milchigkeit, die an einen Idealfall von Schweizer Milchschokolade erinnert, im Mund dann fein und elegant, mit deutlich höherer Kakaoanmutung als Genin und im Abgang mit einem leichten weißen Pfeffer. Dies ist vielleicht nicht nur der Idealfall einer Schweizer Milchschokolade, sondern auch insgesamt, wenn man auf eine optimale Balance zwischen Milch- und Kakaoelementen bei großer Finesse achtet.

Die Hévin-Schokoladen sind recht dünn und zart, eingehüllt nur in Silberplastik, und genau aus jenem Grund ist mir die Tafel beim Transport aus Paris auch ein bisschen kaputt gegangen. Die Qualität wird dadurch allerdings nicht geschmälert. Die technischen Daten: 40% Kakaoanteil (hauptsächlich Madagaskar), fast 22% Milchpulver, aber auch Sojalecithin, Farbe Nr. 3, und – surprise – die günstigste Schokolade im Test. 3,90 € für 75 g, gekauft im oben abgebildeten Laden neben dem Marché des Enfants Rouges. In der Nase mit einer Milchigkeit, die an einen Idealfall von Schweizer Milchschokolade erinnert, im Mund dann fein und elegant, mit deutlich höherer Kakaoanmutung als Genin und im Abgang mit einem leichten weißen Pfeffer. Dies ist vielleicht nicht nur der Idealfall einer Schweizer Milchschokolade, sondern auch insgesamt, wenn man auf eine optimale Balance zwischen Milch- und Kakaoelementen bei großer Finesse achtet.

Es gibt wahrscheinlich keinen Chocolatier in Paris und möglicherweise auch anderswo, der derartig viel Aufwand treibt mit dem Design seiner Boutiquen. Acht Stück davon besitzt er mittlerweile in Paris und Umgebung, und jede sieht völlig anders aus – bis auf die leicht gewöhnungsbedürftige türkis-mintgrüne Farbe, die seine Produkte ziert. Auch Patrick ist Meilleur Ouvrier de France geworden, und zwar im Jahr 2000, bereits drei Jahre seit seinem ersten Ladengeschäft. Einen Namen gemacht hat er sich vor allem mit seinen Schokoladen-Skulpturen, die sich nicht immer durch große Schönheit, aber immer durch großen Einfallsreichtum auszeichnen.

Stylisch auch seine Schokoladentafeln. Patrick Roger ist der einzige in meinem Artikel, der jede Tafel tatsächlich in einer Metallbox verkauft. Da stoßen sich die Ecken beim Transport nicht ab, aber natürlich will das auch bezahlt werden: 8 € für 100 g. Farblich Nr. 6, also recht dunkel, und das bei “nur” 41% Kakaoanteil. Hier ist zum ersten Mal etwas natürlicher Vanilleextrakt enthalten. In der Nase recht dunkler Kakaogeruch, im Mund dann als auffälligstes Merkmal die große Knackigkeit im Biss. Geschmacklich sind wir auf der leicht dunkleren Seite, ein wenig Rohrzucker kommt auch durch, aber alles wiederum extrem fein conchiert. Kakaolich wirkt das stärker als bei Hévin, aber eine Nuance weniger finessenreich. Dennoch natürlich alles andere als unangenehm oder gar billig, aber hey, darauf seid Ihr allein wegen der Überschrift sicher auch schon gekommen.

Stylisch auch seine Schokoladentafeln. Patrick Roger ist der einzige in meinem Artikel, der jede Tafel tatsächlich in einer Metallbox verkauft. Da stoßen sich die Ecken beim Transport nicht ab, aber natürlich will das auch bezahlt werden: 8 € für 100 g. Farblich Nr. 6, also recht dunkel, und das bei “nur” 41% Kakaoanteil. Hier ist zum ersten Mal etwas natürlicher Vanilleextrakt enthalten. In der Nase recht dunkler Kakaogeruch, im Mund dann als auffälligstes Merkmal die große Knackigkeit im Biss. Geschmacklich sind wir auf der leicht dunkleren Seite, ein wenig Rohrzucker kommt auch durch, aber alles wiederum extrem fein conchiert. Kakaolich wirkt das stärker als bei Hévin, aber eine Nuance weniger finessenreich. Dennoch natürlich alles andere als unangenehm oder gar billig, aber hey, darauf seid Ihr allein wegen der Überschrift sicher auch schon gekommen.

Der Tausendsassa aus dem Elsass. Mit 14 Jahren hat er die Schule schon hingeschmissen, um bei Lenôtre in Paris zu lernen, und diese leichte Besessenheit braucht man vielleicht auch, um in einem solchen Knochenjob ganz nach oben zu kommen. Nach Lenôtre folgten erst Fauchon und dann Ladurée, bevor Pierre im Jahr 1998 seine erste Filiale in Tokyo eröffnete. In Frankreich durfte er das nicht, das hatte sich Ladurée als Ex-Arbeitgeber vertraglich bis 2001 zusichern lassen. Aber dieser Mann scheint schwer zu stoppen zu sein. Mittlerweile hat er nicht nur angeblich über 1.000 Pâtissier-Rezepte erfunden, sondern erwirtschaftet mit seinen Dutzenden Boutiquen in Europa, Asien und dem Mittleren Osten auch einen zweistelligen Millionenumsatz. Neuester Coup Ende 2017: ein 1.000 m²-Concept Store auf den Champs-Elysées zusammen mit L’Occitane.

Die teuerste Schokolade im Test, 9,90 € für 80 g, obwohl ich sie direkt im Laden oben in der Nähe von St-Sulpice gekauft habe und die Aufmachung jetzt nicht total schick daherkommt. 20% Kakaobohnen immerhin bei 45% gesamtem Kakaoanteil, auch Sojalecithin, aber diesmal “sans OGM”, farblich Nr. 5. Nach Patrick Roger wirkt die Schokolade eher mittel bis weich im Biss, aber sehr cremig-samtig. Geschmacklich sind das dennoch deutlich kühlere Noten als bei Roger, auch mit weniger Säure, als sei doch weniger Kakao drin. Nicht schlecht, aber nicht mein Favorit, leicht hinter Roger und zudem mit wenig Wiedererkennungswert.

Die teuerste Schokolade im Test, 9,90 € für 80 g, obwohl ich sie direkt im Laden oben in der Nähe von St-Sulpice gekauft habe und die Aufmachung jetzt nicht total schick daherkommt. 20% Kakaobohnen immerhin bei 45% gesamtem Kakaoanteil, auch Sojalecithin, aber diesmal “sans OGM”, farblich Nr. 5. Nach Patrick Roger wirkt die Schokolade eher mittel bis weich im Biss, aber sehr cremig-samtig. Geschmacklich sind das dennoch deutlich kühlere Noten als bei Roger, auch mit weniger Säure, als sei doch weniger Kakao drin. Nicht schlecht, aber nicht mein Favorit, leicht hinter Roger und zudem mit wenig Wiedererkennungswert.

Also ob Ihr den kennt, da bin ich mir nicht sicher. Ich musste ihn aber mit aufnehmen, Erklärung folgt gleich. Ich selbst habe Fabrice Gillotte zum ersten Mal entdeckt, als ich bei einem Zwischenstop in Dijon an seiner Stammboutique vorbeigekommen bin. Mit 26 Jahren wurde er – Ihr könnt es schon kaum mehr hören – zum bislang jüngsten Meilleur Ouvrier de France in der Kategorie Chocolatier. Noch bis vor kurzem ist bei Gillotte alles mit der Hand gemacht worden, aber mit dem zunehmenden Erfolg wuchs auch die Nachfrage so stark, dass Fabrice in der Nähe von Dijon ein größeres Atelier bezog, in dem er 30 Tonnen Schokolade jährlich herstellen kann. Natürlich ist er auch in Japan.

Die Jamaïque Lait 48% ist in jedem Fall der Knaller. Von den technischen Daten her erst einmal wenig spektakulär: Wie gesagt 48% Kakaoanteil, 6 € für 70 g, Farblich Nr. 8 und neben natürlichem Vanille-Extrakt auch ein bisschen Gerstenmalz-Extrakt. Mir scheint aber eher die Art des Kakaos für die ungewöhnlichen Noten verantwortlich zu sein. Schon in der Nase fällt das nämlich auf: etwas Milchkaramell, aber auch Bambus und Vanille. Im Mund erst sehr knackig, dann mit denselben Noten wie in der Nase, nur noch stärker: etwas Holziges, deutlich Vanilleschote mit Schale, dazu Bambusrohr und eine Ahnung von einem Afroshop-Gewürzbasar. Vorn sehr hell vom Eindruck her, hinten mit kräftigem Abgang. Krass individuell, das ist dem einen zu viel, dem anderen vielleicht ganz recht.

Michel Cluizel ist bei der Schokolade kein halber Quereinsteiger aus anderen Gastrobereichen, sondern hat bereits im Jahr 1948 als Lehrling im elterlichen Betrieb in der Normandie voll auf Schokolade gesetzt. 1987 eröffnete er seinen ersten Laden in Paris und war auch ansonsten pionierhaft unterwegs: die erste Schokolade mit Kakao von einer einzigen Hacienda (single local origin sozusagen), das Verbannen des Sojalecithins aus der Rezeptur, Bean to Bar (also der gesamte Produktionsprozess vom Rösten und Mahlen der Kakaobohnen bis zum Conchieren im eigenen Werk) und überall Spitzenplätze für seine Kreationen.

Auch hier haben wir es mit einer Einzelherkunft zu tun, nämlich von der Plantation Mangaro in Madagaskar. Die Zutaten sind untadelig: 50% Kakaoanteil, kein Sojalecithin, Zucker erst an vierter Stelle der Zutatenliste, Vanilleschoten statt Extrakt oder gar Aromen. Farblich Nr. 7, preislich gar nicht ganz oben: 4,80 € “nur” für 70 g, das ist in diesem Bereich tatsächlich unteres Mittelfeld. In der Nase dunkel und deutlich frischer Kakao. Im Mund besitzt die Cluizel-Mangaro einen ganz individuellen Touch, der bei allen Blinddurchgängen immer eindeutig wiederzuerkennen war. Ich nenne es “kühle Olive mit Karamell”, prononciert und dennoch edel. Das Kakaogefühl ist sehr hoch, das Zuckergefühl in der Tat niedrig, der Abgang lang. Ein ausgezeichnetes Produkt – zumindest für den, der keine Süße à la Lindt erwartet.

Auch hier haben wir es mit einer Einzelherkunft zu tun, nämlich von der Plantation Mangaro in Madagaskar. Die Zutaten sind untadelig: 50% Kakaoanteil, kein Sojalecithin, Zucker erst an vierter Stelle der Zutatenliste, Vanilleschoten statt Extrakt oder gar Aromen. Farblich Nr. 7, preislich gar nicht ganz oben: 4,80 € “nur” für 70 g, das ist in diesem Bereich tatsächlich unteres Mittelfeld. In der Nase dunkel und deutlich frischer Kakao. Im Mund besitzt die Cluizel-Mangaro einen ganz individuellen Touch, der bei allen Blinddurchgängen immer eindeutig wiederzuerkennen war. Ich nenne es “kühle Olive mit Karamell”, prononciert und dennoch edel. Das Kakaogefühl ist sehr hoch, das Zuckergefühl in der Tat niedrig, der Abgang lang. Ein ausgezeichnetes Produkt – zumindest für den, der keine Süße à la Lindt erwartet.

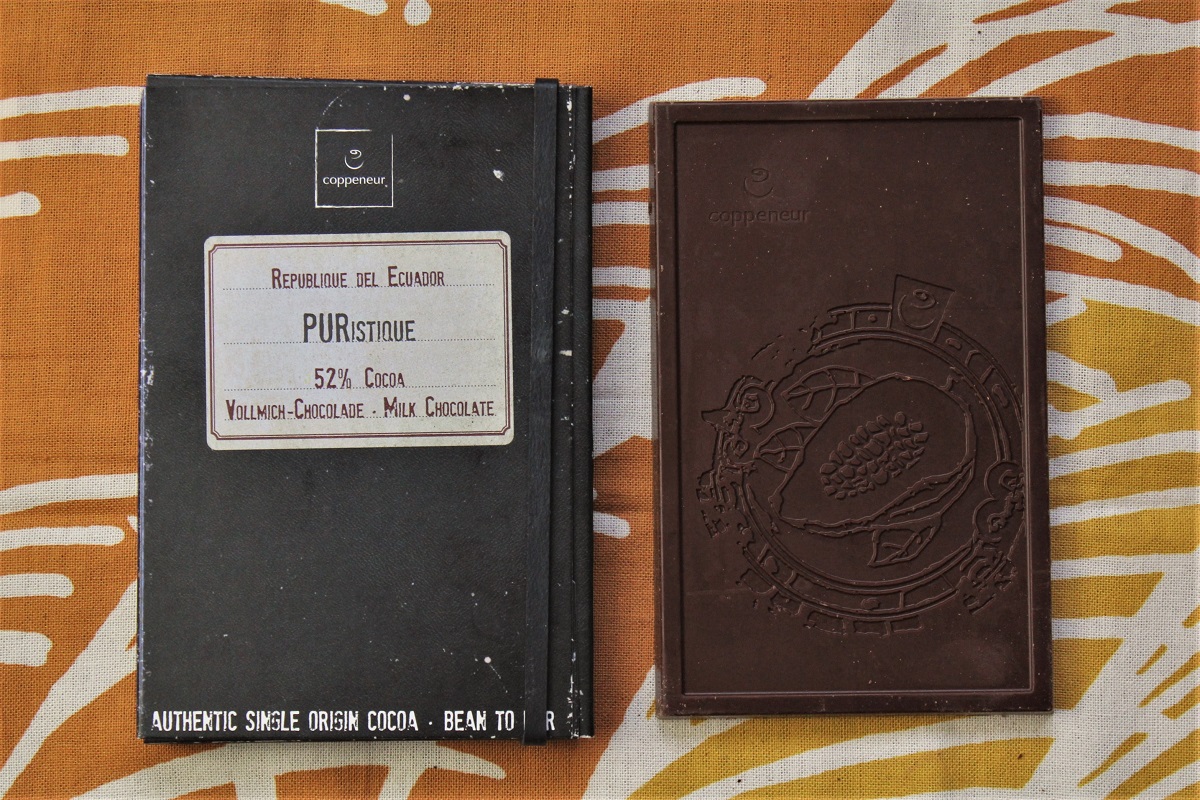

Wenn wir von individueller Schokolade sprechen, sollte zumindest ein deutschsprachiger Hersteller mit dabei sein. Da Zotters Labooko leider ausverkauft war, nahm ich mich der Ecuador-Milchschokolade von Coppeneur an. Ethisch gesehen wird hier schlichtweg alles richtig gemacht: Single Origin, Bean to Bar, zertifiziert Bio, kein Sojalecithin und auch sonst nichts, das den puren Kakaogeschmack behindern könnte. Zudem individuell als Buch mit Gummiverschluss aufgemacht. 4,40 € habe ich für die 50 g bezahlt, allerdings nicht wie bei den französischen Chocolatiers in einer ihrer Boutiquen, sondern in einem Fachgeschäft.

Sehr dunkel mutet die Schokolade in der Nase an; Milch spürt man nicht, nur Kakao und Zucker. Im Mund ist die Schokolade nicht nur knackig, sondern bleibt dann auch texturmäßig ganz anders als die Exemplare davor. Die Coppeneur ist körniger, weniger conchiert, fast wie eine Raw Chocolate. Auch geschmacklich geht es eher in eine robustere, sehr pur-kakaoige Richtung. An der Zungenspitze vermeint man eine richtig hochprozentige Kakaoschokolade zu schmecken mit einem ganz leicht salzigen Anklang, hinten allerdings folgt dann keine starke Bitterkeit. Ein völlig anderer Stil als die Schokoladen davor und trotz ihrer gekonnten Art an der Grenze dessen, was ich geschmacklich als “Milchschokolade” bezeichnen würde.

Zu einem echten Neo-Klassiker sind die Schokoladen von Original Beans mutiert. Hier geht es nicht nur um gustative Erlebnisse, sondern auch um Fairness und Nachhaltigkeit. “Öko-Luxus”, habe ich irgendwo gelesen, und das trifft es vielleicht auch, denn die Initiatoren von Original Beans in den Niederlanden sind keine Chocolatiers, sondern Menschen, die schon große Erfahrung mit nachhaltigen Anbauprojekten in Afrika besaßen. Dementsprechend sorgt Original Beans “nur” für die Projektarbeit, die Rohstoffe und später für Marketing und Verkauf, während die Schokolade selbst von Felchlin in der Schweiz hergestellt wird. Kein so ganz schlechter Name, by the way. Die “Femmes de Virunga” besitzt 55% Kakaoanteil, ist Bean to Bar, bio-zertifiziert und besitzt wie die Coppeneur weder Sojalecithin noch Vanille in der Rezeptur. Farblich die dunkelste aller Milchschokoladen hier, preislich dafür eher in der Mitte: Ich habe 4,90 € in einem Fachgeschäft für die 70 g bezahlt, es geht aber auch noch günstiger.

In der Nase kann man ganz intensiv die frischen Kakaonoten wahrnehmen, Milch kommt überhaupt nicht vor. Im Mund hat die Original Beans zunächst einen mittleren Biss, ist geschmacklich dann aber eindeutig auf der dunklen Seite. Fast wie Espresso Latte, weit weit von dem entfernt, was in deutschen Supermärkten als “Milchschokolade” verkauft wird. Die Conchierung ist sehr ausgefeilt, deutlich feiner als bei Coppeneur, der Abgang bleibt jedoch ähnlich dunkel. Zum ersten Mal kann ich hier auch einen prononcierte Säurenote feststellen, was an der Herkunft des Kakaos liegen mag, aber auch daran, dass es hier wenig “Pufferstoffe” gibt. Eindeutig ein sehr ernsthaftes Exemplar.

Einer muss immer der Letzte sein, aber der (gemeinsam mit Original Beans) höchste Kakaoanteil von 55% wirkt ja bei diesem Test eher stilistisch als qualitativ. Bonnat ist das älteste Unternehmen in dieser Runde, 1884 bereits gegründet, und zwar in Voiron in der Nähe von Grenoble, und genau dort steht die Fabrik seither fast unverändert. Dass Bonnat ein sehr traditionelles Unternehmen ist, wird bereits bei der Verpackung deutlich: Die Schokolade ist eingeschlagen in Papier mit Silberfolie, das Design nicht etwa bewusst Retro, sondern schon immer so. Bonnat stellt auch noch drei Single-Origin-Milchschokoladen her, nämlich Asfarth, Java und Surabaya, aber die besitzen jeweils 65% Kakaoanteil, und des Vergleichs wegen waren mir 55% schon mehr als ausreichend. 6 € für die 100 g-Tafel, farblich als Nr. 4 überraschend hell für den vielen Kakao, auch Bean to Bar, kein Sojalecithin, keine Vanille.

Viel Holz und Röstigkeit in der Nase, etwas despektierlich ausgedrückt fühle ich mich an den Mahagoni-Esstisch von Urgroßtante Frieda erinnert. Im Mund wird sofort spürbar, dass die Schokolade extrem fein conchiert ist und dass die helle Farbe in der Tat vom hohen Milchanteil kommen dürfte. Die Milch ist fast so präsent wie bei Hévin, ganz anders als bei den zuletzt getesteten Versionen. Dafür bietet Bonnat aber eine überaus generöse Röstung als Puffer, die den Charakter der Schokolade nachhaltig prägt. Wer Milch nicht mag, wird ohnehin keine Milchschokolade kaufen. Wer aber Röstnoten nicht mag, sollte bei Bonnat vorsichtig sein. Wer sie jedoch schätzt, freut sich darüber. Auch so eine Schokolade, die man blind sehr gut erkennen kann.

Fazit: Wer hat denn nun gewonnen?

Fazit: Wer hat denn nun gewonnen?

Erst einmal sollte ich vielleicht darauf hinweisen, wer nicht gewonnen hat, weil er gar nicht dabei war: Nächstes Mal hätte ich gern Zotters Labooko Nicaragua mit im Test, am besten auch noch mindestens eine Schokolade von einer kleinen US-Manufaktur. Bewusst und ein wenig hybrisartig habe ich auf Pralus verzichtet, weil ich dachte, der starke Röstcharakter sei bereits durch Bonnat gut vertreten. Nächstes Mal sicher. Nicht mit hineingenommen habe ich auch ein paar französische Hersteller wie Chapon oder Duchêne (obwohl ich sie probiert habe), weil ich davon ausging, dass die sowieso niemand kennt. Und schließlich haben es die Italiener ebenfalls nicht in die Top Ten geschafft. Die “Crema di Latte” von Domori beispielsweise war zwar außerordentlich zartschmelzend, hatte im hellen Segment gegenüber Genin und Hévin geschmackscharakterlich aber das Nachsehen – jedenfalls in meiner Welt.

Und damit wird schon ein wenig deutlich, dass es durchaus schwierig ist, von “Milchschokoladen” als einer einheitlichen Kategorie zu sprechen. Zu unterschiedlich waren die Interpretationen. Im hellen, dezidiert milchigen Bereich hatte ich großen Spaß an Genin, aber das ist eine Schokolade, an die man nicht ohne weiteres herankommt. Ansonsten hatte mich auch Hévin überzeugt. Im mittleren bis gehobenen Kakaosegment sehe ich persönlich Cluizel an der Spitze. Wer es sehr röstig und dennoch milchig mag, sollte in jedem Fall Bonnat nicht verschmähen. Im ganz dunklen Bereich ist Original Beans sicher sehr gut, aber auch schon ziemlich weit von einer idealtypischen Milchigkeit entfernt. Ich glaube, wenn man mir nur eine einzige Wahl ließe, dann würde ich Michel Cluizels Plantation Mangaro zur besten Milchschokolade küren.

Macht ungemein Lust, alle diese Lokalitäten Mal aufzusuchen!

Sehr informativ und lecker!

…also entweder da oben ist ein Zahlendreher, oder der Herr hat mit einer Lehre 1948 wirklich eine erstaunlich lange Karriere hingelegt.

Doch doch, 1948 war Michel 16, und dann hat er einige Jahrzehnte gearbeitet. Sein Sohn Marc ist heute Chef. Eine zähe Familie, fürwahr 😉