Wir sind bereits in der Adventszeit, Schnee fällt beizeiten, andere bloggen über Plätzchenrezepte – und ich behaupte qua Überschrift, Euch ziemlich umfassend über rohen Fisch informieren zu wollen. Wie das zusammenpasst? Nun, gar nicht so furchtbar schlecht, um ehrlich zu sein. Schließlich ist der Winter in unseren Breiten (und dazu gehört Europa genau wie Ostasien) die Jahreszeit, in der frisches Essen aus dem Meer seinen natürlichen Höhepunkt besitzt. Nicht nur deshalb, weil kaltes Wasser nährstoffreicher ist und unseren marinen Organismen daher besonders behagt, sondern auch deshalb, weil sich Frisches in der Kälte nun einmal besser hält. Und wenn Frische irgendwo ein entscheidendes Element ist, dann bei rohem Fisch.

Wir sind bereits in der Adventszeit, Schnee fällt beizeiten, andere bloggen über Plätzchenrezepte – und ich behaupte qua Überschrift, Euch ziemlich umfassend über rohen Fisch informieren zu wollen. Wie das zusammenpasst? Nun, gar nicht so furchtbar schlecht, um ehrlich zu sein. Schließlich ist der Winter in unseren Breiten (und dazu gehört Europa genau wie Ostasien) die Jahreszeit, in der frisches Essen aus dem Meer seinen natürlichen Höhepunkt besitzt. Nicht nur deshalb, weil kaltes Wasser nährstoffreicher ist und unseren marinen Organismen daher besonders behagt, sondern auch deshalb, weil sich Frisches in der Kälte nun einmal besser hält. Und wenn Frische irgendwo ein entscheidendes Element ist, dann bei rohem Fisch.

Der Oberbegriff für alle Lebewesen aus dem Meer ist “Sengyo“, wobei das nicht nur die Bezeichnung der einzelnen Arten umfasst, sondern auch die möglichen Formen der Zubereitung. Ich glaube, an anderer Stelle auf diesem Blog hatte ich es schon mal erwähnt: Während in Deutschland immer fein zwischen Bestimmungslexikon und Kochbuch unterschieden wird, habe ich so etwas in Japan selten gefunden: Wenn man etwas essen kann, dann interessieren sich die Esser in spe eben auch für Hintergründe und Produktkunde und nicht nur dafür, ob der Fisch jetzt drei Streifen besitzt und in Tiefen von 50-100 Meter lebt. Allerdings wären reine Sushi-Kochbücher für Japaner auch aus einem anderen Grund nur mäßig interessant: So etwas isst man nicht zu Hause (höchstens mitgebracht aus der Depachika), sondern in aller Regel in einem Restaurant. Nur dort kann man aus 50 verschiedenen Varianten auswählen, was für den häuslichen Bereich doch ein wenig übertrieben wäre.

Der Oberbegriff für alle Lebewesen aus dem Meer ist “Sengyo“, wobei das nicht nur die Bezeichnung der einzelnen Arten umfasst, sondern auch die möglichen Formen der Zubereitung. Ich glaube, an anderer Stelle auf diesem Blog hatte ich es schon mal erwähnt: Während in Deutschland immer fein zwischen Bestimmungslexikon und Kochbuch unterschieden wird, habe ich so etwas in Japan selten gefunden: Wenn man etwas essen kann, dann interessieren sich die Esser in spe eben auch für Hintergründe und Produktkunde und nicht nur dafür, ob der Fisch jetzt drei Streifen besitzt und in Tiefen von 50-100 Meter lebt. Allerdings wären reine Sushi-Kochbücher für Japaner auch aus einem anderen Grund nur mäßig interessant: So etwas isst man nicht zu Hause (höchstens mitgebracht aus der Depachika), sondern in aller Regel in einem Restaurant. Nur dort kann man aus 50 verschiedenen Varianten auswählen, was für den häuslichen Bereich doch ein wenig übertrieben wäre.

Im Prinzip gibt es fünf verschiedene Formen, in denen sich das Meeresgetier präsentiert: Nigirizushi, auch Edomaezushi genannt, weil die Zutaten ursprünglich in der Bucht vor (mae) dem alten Tokio (edo) gefangen wurden, ist mit Sicherheit die populärste Version. Ohnehin gilt Sushi für alle Japaner als das Tokioter Essen schlechthin. Für Nigirizushi braucht man Sushi-meshi und Neta. Sushi-meshi ist der gekochte und mit Essig, Zucker und Salz abgeschmeckte Reis, der händisch in Form geknetet wird. Neta wiederum ist das, was auf den Reis kommt, das Topping sozusagen, also das Meeresgetier. Im Restaurant befindet sich zwischen Reis und Fisch bereits eine abgeschmeckte Menge Wasabi, in der Depachika-Packung liegt er meist in Päckchenform bei, zusammen mit Ingwer, den man zwischen den einzelnen Happen zu sich nimmt, um “den Gaumen zu erfrischen” (und zu desinfizieren). Sojasauce gehört auch dazu, in die man die Häppchen vor dem Essen dippt (mit der Oberseite, nicht mit dem Reis!).

Im Prinzip gibt es fünf verschiedene Formen, in denen sich das Meeresgetier präsentiert: Nigirizushi, auch Edomaezushi genannt, weil die Zutaten ursprünglich in der Bucht vor (mae) dem alten Tokio (edo) gefangen wurden, ist mit Sicherheit die populärste Version. Ohnehin gilt Sushi für alle Japaner als das Tokioter Essen schlechthin. Für Nigirizushi braucht man Sushi-meshi und Neta. Sushi-meshi ist der gekochte und mit Essig, Zucker und Salz abgeschmeckte Reis, der händisch in Form geknetet wird. Neta wiederum ist das, was auf den Reis kommt, das Topping sozusagen, also das Meeresgetier. Im Restaurant befindet sich zwischen Reis und Fisch bereits eine abgeschmeckte Menge Wasabi, in der Depachika-Packung liegt er meist in Päckchenform bei, zusammen mit Ingwer, den man zwischen den einzelnen Happen zu sich nimmt, um “den Gaumen zu erfrischen” (und zu desinfizieren). Sojasauce gehört auch dazu, in die man die Häppchen vor dem Essen dippt (mit der Oberseite, nicht mit dem Reis!).

Sashimi ist die zweite, und wenn ich das Angebot in Restaurants und Food-Abteilungen bewerte, auch die zweitbeliebteste Form. Es handelt sich dabei um die rohen Fischhäppchen solo, also ohne Reis. Im Restaurant nimmt man gern zunächst Sashimi als eine Art Vorspeise zu Getränken, auf die dann quasi als Hauptgang die verschiedenen Nigirizushis folgen. Sashimi wird allerdings nicht komplett pur serviert, sondern meistens auf einem Bett aus geraspeltem Rettich (daikon), und zwar der ganz milden, fast geschmacklosen Variante. Dazu gibt es – das ist ähnlich wie der Ingwer beim Sushi – Shiso, und zwar sowohl in Form der gezackten Blätter als auch der Blütenrispen. Ich muss zugeben, dass ich ähnlich wie bei frischen Korianderblättern Geruch und Geschmack von Shiso ganz großartig finde, während es anderen vielleicht auch ein bisschen zu grün sein kann.

Sashimi ist die zweite, und wenn ich das Angebot in Restaurants und Food-Abteilungen bewerte, auch die zweitbeliebteste Form. Es handelt sich dabei um die rohen Fischhäppchen solo, also ohne Reis. Im Restaurant nimmt man gern zunächst Sashimi als eine Art Vorspeise zu Getränken, auf die dann quasi als Hauptgang die verschiedenen Nigirizushis folgen. Sashimi wird allerdings nicht komplett pur serviert, sondern meistens auf einem Bett aus geraspeltem Rettich (daikon), und zwar der ganz milden, fast geschmacklosen Variante. Dazu gibt es – das ist ähnlich wie der Ingwer beim Sushi – Shiso, und zwar sowohl in Form der gezackten Blätter als auch der Blütenrispen. Ich muss zugeben, dass ich ähnlich wie bei frischen Korianderblättern Geruch und Geschmack von Shiso ganz großartig finde, während es anderen vielleicht auch ein bisschen zu grün sein kann.

Die dritte Form heißt Chirashizushi und ist quasi eine Kombination aus den beiden ersten: Die Sashimi-Teile werden dafür nämlich einfach in einer Lackbox (oder auch ganz profan einer Plastikschüssel) auf einer Unterlage von Sushi-Reis angerichtet. So eine Schüssel gibt es häufig zum Fixpreis, weshalb es eine gute Wahl für Leute ist, die sich erstens schwer entscheiden können, zweitens keinen Spaß daran haben, mehrfach nachzuordern und drittens ständig fürchten, dass sie ansonsten versehentlich den teuersten Fisch des Hauses bestellen. Wenn man Sushi zu Hause zubereitet, dürfte diese Form des geringeren Aufwands wegen auch die häufigste sein. Oben auf dem Foto seht Ihr allerdings eine spezielle Version namens Tekka-don, die ausschließlich aus Thunfisch (maguro) besteht.

Die dritte Form heißt Chirashizushi und ist quasi eine Kombination aus den beiden ersten: Die Sashimi-Teile werden dafür nämlich einfach in einer Lackbox (oder auch ganz profan einer Plastikschüssel) auf einer Unterlage von Sushi-Reis angerichtet. So eine Schüssel gibt es häufig zum Fixpreis, weshalb es eine gute Wahl für Leute ist, die sich erstens schwer entscheiden können, zweitens keinen Spaß daran haben, mehrfach nachzuordern und drittens ständig fürchten, dass sie ansonsten versehentlich den teuersten Fisch des Hauses bestellen. Wenn man Sushi zu Hause zubereitet, dürfte diese Form des geringeren Aufwands wegen auch die häufigste sein. Oben auf dem Foto seht Ihr allerdings eine spezielle Version namens Tekka-don, die ausschließlich aus Thunfisch (maguro) besteht.

Die anderen beiden Formen sind mit riesigem Abstand die populärsten, wenn man Sushi in Deutschland beim Lieferservice bestellt. In Japan werden sie zwar auch gegessen, sind aber ehrlich gesagt nachrangig und auch selten mit wirklich speziellen Dingen gefüllt. Ich spreche von Makizushi und von Temakizushi. Makizushi stellt man her, indem man ein Blatt getrockneter Algen (nori) ausbreitet, den Sushi-Reis darauflöffelt und plättet und beispielsweise Thunfisch oder sauer Eingelegtes längs darauf legt. Dann rollt man mit Hilfe einer Bambusmatte (makisu) das Ganze, schneidet es in Abschnitte und – okay, Ihr kennt es eh alle. Temakizushi ist vor allem deshalb ähnlich, weil es häufig aus denselben Zutaten besteht. Statt zu einer Rolle wird es allerdings zu einer Art Tüte gefaltet, was mit der Hand ganz gut funktioniert. Interessanterweise ist Temakizushi auch zuerst von Kochamateuren zu Hause entwickelt worden, bevor es den Weg in die Restaurants gefunden hat.

Die anderen beiden Formen sind mit riesigem Abstand die populärsten, wenn man Sushi in Deutschland beim Lieferservice bestellt. In Japan werden sie zwar auch gegessen, sind aber ehrlich gesagt nachrangig und auch selten mit wirklich speziellen Dingen gefüllt. Ich spreche von Makizushi und von Temakizushi. Makizushi stellt man her, indem man ein Blatt getrockneter Algen (nori) ausbreitet, den Sushi-Reis darauflöffelt und plättet und beispielsweise Thunfisch oder sauer Eingelegtes längs darauf legt. Dann rollt man mit Hilfe einer Bambusmatte (makisu) das Ganze, schneidet es in Abschnitte und – okay, Ihr kennt es eh alle. Temakizushi ist vor allem deshalb ähnlich, weil es häufig aus denselben Zutaten besteht. Statt zu einer Rolle wird es allerdings zu einer Art Tüte gefaltet, was mit der Hand ganz gut funktioniert. Interessanterweise ist Temakizushi auch zuerst von Kochamateuren zu Hause entwickelt worden, bevor es den Weg in die Restaurants gefunden hat.

Soweit die Sortierung.

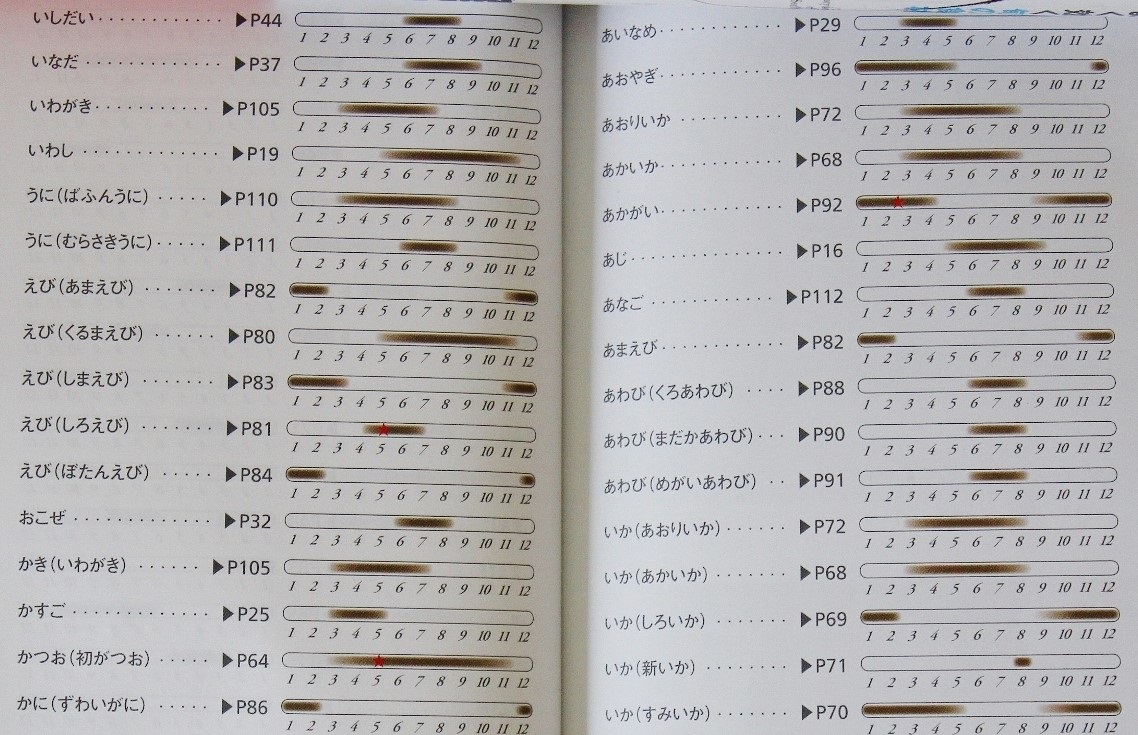

Nun ist es aber so, dass Sushi und Sashimi davon leben, dass es eine ungeheure Vielzahl von Meerestieren gibt, die – auch noch regional und saisonal unterschiedlich – dafür verwendet werden. Das setzt natürlich eine ausgeprägte Kenntnis aller Meeresbewohner voraus. In meiner “Encyclopedia of Seafoods“, dem einschlägigen Sach- und Kochbuch, das ich in Tokio erstanden habe, werden grob geschätzt etwa 500 verschiedene Meeresbewohner in Wort und Bild beschrieben. So etwas sprengt selbst meine Vorstellungen kulinarischer Vielfalt. Ich möchte Euch im Folgenden aber wenigstens ein paar der prominentesten Nigirizushis und Sashimis zeigen, die ich in Tokio verspeisen durfte.

Nun ist es aber so, dass Sushi und Sashimi davon leben, dass es eine ungeheure Vielzahl von Meerestieren gibt, die – auch noch regional und saisonal unterschiedlich – dafür verwendet werden. Das setzt natürlich eine ausgeprägte Kenntnis aller Meeresbewohner voraus. In meiner “Encyclopedia of Seafoods“, dem einschlägigen Sach- und Kochbuch, das ich in Tokio erstanden habe, werden grob geschätzt etwa 500 verschiedene Meeresbewohner in Wort und Bild beschrieben. So etwas sprengt selbst meine Vorstellungen kulinarischer Vielfalt. Ich möchte Euch im Folgenden aber wenigstens ein paar der prominentesten Nigirizushis und Sashimis zeigen, die ich in Tokio verspeisen durfte.

Ach, vorweg vielleicht noch kurz zwei Sushi-Restaurants, die ich diesmal in Tokio besucht habe, beide übrigens nicht vollends freiwillig, denn es handelte sich um Geschäftsessen. Letzteres brachte mich dann ein wenig in die Bredouille, denn ich wollte ja eigentlich das Essen dokumentieren und auch erfahren, worum es sich handelt, gleichzeitig musste ich aber sowohl kulturell als auch intellektuell enorm aufmerksam sein, damit meine Gastgeber nicht beleidigt sind, weil ich bloß die Sushi-Häppchen fotografiere. Das hat nicht immer perfekt hingehauen. Zum Fotografieren waren die Schuppen reichlich dunkel, richtig scharf sind die Bilder nicht. Dann ist mir mein Tamagoyaki, also das ziemlich schwere Omelett-Stück, direkt über dem Schüsselchen mit der Sojasauce entzwei gebrochen, und batz, schon war das weiße Hemd schön gesprenkelt. Aber bei irgendwas muss man ja schließlich Abstriche machen. Oben seht Ihr jedenfalls das Restaurant Sushisen im Stadtteil Jiyugaoka, ein sehr kleiner Laden im Keller mit gerade einmal sieben Plätzen am Tresen. Obwohl es schick und nobel wirkte, hat der Mann hinter der Theke immer für eine lockere Stimmung gesorgt, es wurde viel gelacht.

Ach, vorweg vielleicht noch kurz zwei Sushi-Restaurants, die ich diesmal in Tokio besucht habe, beide übrigens nicht vollends freiwillig, denn es handelte sich um Geschäftsessen. Letzteres brachte mich dann ein wenig in die Bredouille, denn ich wollte ja eigentlich das Essen dokumentieren und auch erfahren, worum es sich handelt, gleichzeitig musste ich aber sowohl kulturell als auch intellektuell enorm aufmerksam sein, damit meine Gastgeber nicht beleidigt sind, weil ich bloß die Sushi-Häppchen fotografiere. Das hat nicht immer perfekt hingehauen. Zum Fotografieren waren die Schuppen reichlich dunkel, richtig scharf sind die Bilder nicht. Dann ist mir mein Tamagoyaki, also das ziemlich schwere Omelett-Stück, direkt über dem Schüsselchen mit der Sojasauce entzwei gebrochen, und batz, schon war das weiße Hemd schön gesprenkelt. Aber bei irgendwas muss man ja schließlich Abstriche machen. Oben seht Ihr jedenfalls das Restaurant Sushisen im Stadtteil Jiyugaoka, ein sehr kleiner Laden im Keller mit gerade einmal sieben Plätzen am Tresen. Obwohl es schick und nobel wirkte, hat der Mann hinter der Theke immer für eine lockere Stimmung gesorgt, es wurde viel gelacht.

Das zweite Restaurant heißt Sushi Hohgyo und befindet sich in einem der oberen Stockwerke des Kaufhauses Sogo in Yokohama. Weil die Gäste – wie in deutschen Restaurants auch – an Tischen sitzen und eben nicht alle am Tresen, ist die Atmosphäre weniger “stammgästig”, die Kreationen auch ein bisschen weniger raffiniert. Wer in Tokio als Tourist Sushi essen gehen will, kann natürlich aus 1.000 verschiedenen Etablissements wählen. Viele fahren zum Tsukiji-Fischmarkt und reihen sich in die langen Schlangen der Wartenden ein. In anderen Stadtteilen ist der Fisch aber ehrlich gesagt genauso frisch, denn wir sind ja hier in Food Freak City, falls Ihr das vergessen haben solltet.

Das zweite Restaurant heißt Sushi Hohgyo und befindet sich in einem der oberen Stockwerke des Kaufhauses Sogo in Yokohama. Weil die Gäste – wie in deutschen Restaurants auch – an Tischen sitzen und eben nicht alle am Tresen, ist die Atmosphäre weniger “stammgästig”, die Kreationen auch ein bisschen weniger raffiniert. Wer in Tokio als Tourist Sushi essen gehen will, kann natürlich aus 1.000 verschiedenen Etablissements wählen. Viele fahren zum Tsukiji-Fischmarkt und reihen sich in die langen Schlangen der Wartenden ein. In anderen Stadtteilen ist der Fisch aber ehrlich gesagt genauso frisch, denn wir sind ja hier in Food Freak City, falls Ihr das vergessen haben solltet.

Ich habe nun Sushi und Sashimi nach “Bestandteilen” sortiert, und zwar in Fisch, Muscheln und Sonstiges. Beginnen wir mit dem…

Fisch

V.l.n.r. Chutoro, Ohtoro, Akami. Wovon rede ich? Von Thunfisch, genauer gesagt von den Thunfischen, denn es gibt fünf verschiedene Sorten Blauflossen- und drei Sorten Gelbflossen-Thunfische, von denen sich mindestens zwei auf der Roten Liste befinden. Dass die Japaner den Thunfisch so sehr mögen und auch eine fantastische Vielfalt an Darreichungsformen entwickelt haben, ist deshalb ein bisschen ambilavent, weil gleichzeitig kulturell großartig und ökologisch problematisch. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass ein fetteres, stärker gemasertes Stück Thunfisch einen höheren Stellenwert besitzt als ein mageres. Der “Ohtoro” vom Bild oben ist somit der begehrteste und teuerste. Da ich in diesem Artikel den Thunfisch in Japan schon einmal umfassend beschrieben hatte, möchte ich es an dieser Stelle damit bewenden lassen.

V.l.n.r. Chutoro, Ohtoro, Akami. Wovon rede ich? Von Thunfisch, genauer gesagt von den Thunfischen, denn es gibt fünf verschiedene Sorten Blauflossen- und drei Sorten Gelbflossen-Thunfische, von denen sich mindestens zwei auf der Roten Liste befinden. Dass die Japaner den Thunfisch so sehr mögen und auch eine fantastische Vielfalt an Darreichungsformen entwickelt haben, ist deshalb ein bisschen ambilavent, weil gleichzeitig kulturell großartig und ökologisch problematisch. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass ein fetteres, stärker gemasertes Stück Thunfisch einen höheren Stellenwert besitzt als ein mageres. Der “Ohtoro” vom Bild oben ist somit der begehrteste und teuerste. Da ich in diesem Artikel den Thunfisch in Japan schon einmal umfassend beschrieben hatte, möchte ich es an dieser Stelle damit bewenden lassen.

Okay, fast bewenden lassen, denn eine Spezialität möchte ich doch erwähnen. Wir saßen im erwähnten Restaurant Sushi Hohgyo, als meine Gastgeber “Hamachi Kama” orderten, und das auf dem oberen Bild gezeigte Stück gebratener Fisch aufgetischt wurde. Meine Gastgeber nahmen nichts davon, ich solle alles allein essen, sie würden das hier so oft bestellen, da müssten sie es nicht jedes Mal essen. Textur und Geschmack waren beeindruckend: außen leicht knupsprig, innen ungeheuer saftig, vollmundig und derart energiereich, dass ich noch am nächsten Morgen satt war. Das muss etwas ganz Besonderes gewesen sein, dachte ich mir, und recherchierte ein bisschen. Und in der Tat, Hamachi Kama ist das wertvollste Stück des gesamten Fisches. Es stammt vom Muskelfleisch am Ansatz der Seitenflossen hinter dem Kopf, “Yellowtail collar” sagt man, wenn man es auf Englisch bestellen möchte. Und dabei einen ganzen Batzen Geld ausgeben möchte, denn das war der wahre Grund, weshalb meine Gastgeber sich nicht auch bedient hatten: Der Gast sollte die Spezialität ganz für sich haben.

Okay, fast bewenden lassen, denn eine Spezialität möchte ich doch erwähnen. Wir saßen im erwähnten Restaurant Sushi Hohgyo, als meine Gastgeber “Hamachi Kama” orderten, und das auf dem oberen Bild gezeigte Stück gebratener Fisch aufgetischt wurde. Meine Gastgeber nahmen nichts davon, ich solle alles allein essen, sie würden das hier so oft bestellen, da müssten sie es nicht jedes Mal essen. Textur und Geschmack waren beeindruckend: außen leicht knupsprig, innen ungeheuer saftig, vollmundig und derart energiereich, dass ich noch am nächsten Morgen satt war. Das muss etwas ganz Besonderes gewesen sein, dachte ich mir, und recherchierte ein bisschen. Und in der Tat, Hamachi Kama ist das wertvollste Stück des gesamten Fisches. Es stammt vom Muskelfleisch am Ansatz der Seitenflossen hinter dem Kopf, “Yellowtail collar” sagt man, wenn man es auf Englisch bestellen möchte. Und dabei einen ganzen Batzen Geld ausgeben möchte, denn das war der wahre Grund, weshalb meine Gastgeber sich nicht auch bedient hatten: Der Gast sollte die Spezialität ganz für sich haben.

Ein ähnliches Mittelding zwischen roh und gebraten, also eine Art Semi-Sashimi, könnt Ihr hier sehen. Es handelt sich um Hatsu-Gatsuo, auch als Katsuo bekannt, leicht angegrillten Bonito (Katsuwonus pelamis). Der Bonito gehört ebenso wie die Thunfische zu den Makrelenartigen, also zu den pelagischen Fischen, die viel hin und her und hoch und runter schwimmen (das sind Fachtermini). Dadurch braucht er einen ganz anderen Blutkreislauf, so dass er rotes, “blutiges” Fleisch aufweist, während die weißfleischigen Fische, die weniger agil sind, eine Schwimmblase besitzen und ihr Blut weitgehend in der Leber zentriert haben. Die Kunst der Zubereitung bei Hatsu-Gatsuo besteht darin, der Außenseite einen heiß-holzkohligen Geschmack mitzugeben, während die Mitte – auch optisch deutlich abgetrennt – noch roh bleibt.

Ein ähnliches Mittelding zwischen roh und gebraten, also eine Art Semi-Sashimi, könnt Ihr hier sehen. Es handelt sich um Hatsu-Gatsuo, auch als Katsuo bekannt, leicht angegrillten Bonito (Katsuwonus pelamis). Der Bonito gehört ebenso wie die Thunfische zu den Makrelenartigen, also zu den pelagischen Fischen, die viel hin und her und hoch und runter schwimmen (das sind Fachtermini). Dadurch braucht er einen ganz anderen Blutkreislauf, so dass er rotes, “blutiges” Fleisch aufweist, während die weißfleischigen Fische, die weniger agil sind, eine Schwimmblase besitzen und ihr Blut weitgehend in der Leber zentriert haben. Die Kunst der Zubereitung bei Hatsu-Gatsuo besteht darin, der Außenseite einen heiß-holzkohligen Geschmack mitzugeben, während die Mitte – auch optisch deutlich abgetrennt – noch roh bleibt.

Der Buri (Seriola quinqueradiata), auf Deutsch Gelbschwanzmakrele, ist ebenfalls ein pelagischer Fisch. Während Ihr Thunfisch eigentlich das ganze Jahr über bekommen könnt, weil es nicht nur verschiedene Arten gibt, sondern die japanischen Fischkutter auch auf der Südhalbkugel unterwegs sind, gilt Buri ein bisschen als der “Geschmack des Winters”. Das Fleisch ist gleichzeitig fest und besitzt einen leicht fettigen, süßlichen Geschmack, der sich noch besser entfaltet, wenn man das Stück zwei bis drei Tage reifen lässt. Auch das würde sich im Sommer weniger anbieten.

Der Buri (Seriola quinqueradiata), auf Deutsch Gelbschwanzmakrele, ist ebenfalls ein pelagischer Fisch. Während Ihr Thunfisch eigentlich das ganze Jahr über bekommen könnt, weil es nicht nur verschiedene Arten gibt, sondern die japanischen Fischkutter auch auf der Südhalbkugel unterwegs sind, gilt Buri ein bisschen als der “Geschmack des Winters”. Das Fleisch ist gleichzeitig fest und besitzt einen leicht fettigen, süßlichen Geschmack, der sich noch besser entfaltet, wenn man das Stück zwei bis drei Tage reifen lässt. Auch das würde sich im Sommer weniger anbieten.

Als ich im Sushisen als zweiten Gang Fischkopf serviert bekam, war ich doch einigermaßen überrascht – so etwas hatte ich nicht mit Japan in Verbindung gebracht, sondern eher mit China. Aber der Koch versicherte, dass es sich um eine lokale Spezialität handelt, nicht weit draußen vor der Bucht von Tokio gefangen. Es sei eine Makrele, die nahe der Wasseroberfläche lebe, weil sie eine Schwimmblase besitze, die Indische Makrele (Rastrelliger kanagurta) – meine Gastgeber sagten trotzdem Saba dazu, der allgemeine Name für Makrele. War mit Stäbchen übrigens wahnsinnig schwer zu essen.

Als ich im Sushisen als zweiten Gang Fischkopf serviert bekam, war ich doch einigermaßen überrascht – so etwas hatte ich nicht mit Japan in Verbindung gebracht, sondern eher mit China. Aber der Koch versicherte, dass es sich um eine lokale Spezialität handelt, nicht weit draußen vor der Bucht von Tokio gefangen. Es sei eine Makrele, die nahe der Wasseroberfläche lebe, weil sie eine Schwimmblase besitze, die Indische Makrele (Rastrelliger kanagurta) – meine Gastgeber sagten trotzdem Saba dazu, der allgemeine Name für Makrele. War mit Stäbchen übrigens wahnsinnig schwer zu essen.

Auch den nächsten Fisch servierte er wieder gegrillt und nicht roh. Jetzt bei meinem Besuch im Oktober war Hochsaison für Sanma (Cololabis saira), den Pazifischen Makrelenhecht. Er ist wesentlich kleiner und passt zur Gänze auf einen längeren Fischteller. Davon konnte ich mich ein paar Tage später in einer Izakaya überzeugen, in der ich ebenfalls Sanma bestellte – allerdings in einer etwas weniger elaborierten, dafür entspannteren Atmosphäre.

Auch den nächsten Fisch servierte er wieder gegrillt und nicht roh. Jetzt bei meinem Besuch im Oktober war Hochsaison für Sanma (Cololabis saira), den Pazifischen Makrelenhecht. Er ist wesentlich kleiner und passt zur Gänze auf einen längeren Fischteller. Davon konnte ich mich ein paar Tage später in einer Izakaya überzeugen, in der ich ebenfalls Sanma bestellte – allerdings in einer etwas weniger elaborierten, dafür entspannteren Atmosphäre.

Da wir schon bei kleineren Fischen sind: Für Sushi oder Sashimi eignen sich die mittelgroßen Sorten eher weniger. Von den großen Fischen kann man grätenfreie Stücke abschneiden, und bei den ganz Kleinen isst man einfach alles auf. Das ist im Fall von Iwashi (Sardinops melanostictus) ein bisschen das Problem, denn es handelt sich dabei um die Südamerikanische Sardine. Ganz im Gegensatz zu ihrem Namen kommt diese Sardine jedoch überhaupt nicht in südamerikanischen Gewässern vor, aber das liegt nicht am Fisch, sondern daran, dass man auf Deutsch und Englisch offenbar keinen eigenen Namen für die zwischen Japan und China lebende Sorte finden wollte. Sardinen-Höhepunkt ist übrigens im Sommer; im November endet die Saison und beginnt erst wieder im Mai.

Da wir schon bei kleineren Fischen sind: Für Sushi oder Sashimi eignen sich die mittelgroßen Sorten eher weniger. Von den großen Fischen kann man grätenfreie Stücke abschneiden, und bei den ganz Kleinen isst man einfach alles auf. Das ist im Fall von Iwashi (Sardinops melanostictus) ein bisschen das Problem, denn es handelt sich dabei um die Südamerikanische Sardine. Ganz im Gegensatz zu ihrem Namen kommt diese Sardine jedoch überhaupt nicht in südamerikanischen Gewässern vor, aber das liegt nicht am Fisch, sondern daran, dass man auf Deutsch und Englisch offenbar keinen eigenen Namen für die zwischen Japan und China lebende Sorte finden wollte. Sardinen-Höhepunkt ist übrigens im Sommer; im November endet die Saison und beginnt erst wieder im Mai.

Kommen wir jetzt endlich von den rotfleischigen zu den weißfleischigen Fischen und von den Sashimi zum klassischen Nigirizushi. Mit seiner silbrigen Haut macht sich der Shima-aji (Pseudocaranx dentex) irgendwie besonders gut auf dem Teller. Im Prinzip gibt es den Fisch rund um den Erdball, wo er in küstennahen tropischen und subtropischen Gewässern lebt. Berühmt bei den Maoris, wird der “White Trevally” nur in Japan auch gezüchtet.

Kommen wir jetzt endlich von den rotfleischigen zu den weißfleischigen Fischen und von den Sashimi zum klassischen Nigirizushi. Mit seiner silbrigen Haut macht sich der Shima-aji (Pseudocaranx dentex) irgendwie besonders gut auf dem Teller. Im Prinzip gibt es den Fisch rund um den Erdball, wo er in küstennahen tropischen und subtropischen Gewässern lebt. Berühmt bei den Maoris, wird der “White Trevally” nur in Japan auch gezüchtet.

Als ein bisschen zäh erwies sich der Fisch auf dem oberen Bild – Hirame (Paralichthys olivaceus). Dabei gilt der auch unter den Namen Olivfarbige Flunder und Japanischer Heilbutt bekannte Fisch als ausgesprochen deliziös, weil der Geschmack so klar und rein ist. Dadurch nennt man Hirame auch den “König der weißfleischigen Fische”, obwohl mein japanisches Sushibuch selbst zugibt, das Fleisch sei so fest, dass die Zähne fast wieder zurückgestoßen werden. Hauptsaison im Spätherbst.

Als ein bisschen zäh erwies sich der Fisch auf dem oberen Bild – Hirame (Paralichthys olivaceus). Dabei gilt der auch unter den Namen Olivfarbige Flunder und Japanischer Heilbutt bekannte Fisch als ausgesprochen deliziös, weil der Geschmack so klar und rein ist. Dadurch nennt man Hirame auch den “König der weißfleischigen Fische”, obwohl mein japanisches Sushibuch selbst zugibt, das Fleisch sei so fest, dass die Zähne fast wieder zurückgestoßen werden. Hauptsaison im Spätherbst.

Auch von diesem Fisch hat man einen Teil der silbrigen Haut beim Filettieren übrig gelassen. Sayori (Hyporhamphus sajori) sieht mit seinem Unterbiss unter fischigen Models ein bisschen seltsam aus, ist bei Japanern für Sushi jedoch sehr beliebt. Recht intensiv im Geruch, schmeckt der Sayori frisch und zugänglich. Es ist aber nicht nur der Geschmack, der ihn so beliebt macht, sondern vor allem die Tatsache, dass er hauptsächlich im Vorfrühling gefangen wird und so mental ein wenig den Aufbruch in ein neues, grünes und blühendes Jahr verspricht.

Auch von diesem Fisch hat man einen Teil der silbrigen Haut beim Filettieren übrig gelassen. Sayori (Hyporhamphus sajori) sieht mit seinem Unterbiss unter fischigen Models ein bisschen seltsam aus, ist bei Japanern für Sushi jedoch sehr beliebt. Recht intensiv im Geruch, schmeckt der Sayori frisch und zugänglich. Es ist aber nicht nur der Geschmack, der ihn so beliebt macht, sondern vor allem die Tatsache, dass er hauptsächlich im Vorfrühling gefangen wird und so mental ein wenig den Aufbruch in ein neues, grünes und blühendes Jahr verspricht.

Wenn Ihr mit Japanern Sushi essen geht, wird ein Fisch (neben Thunfisch) garantiert auf der Speisekarte stehen: Tai (Pagrus major), die Rotbrasse. In alten Zeiten wurde Tai den Göttern im Tempel als Geschenk mitgebracht wegen der attraktiven Farberscheinung und natürlich auch wegen des exzellenten Geschmacks. Heutzutage wird Tai gern zu feierlichen Anlässen gereicht. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb Ihr sehr wahrscheinlich Tai angeboten bekommen werdet: Unter diesem Namen werden mehr als ein Dutzend verschiedene Brassenarten gehandelt, von denen vornehmlich die Madai für Sushi verwendet wird. Das mit der “Sea Bream” erinnert mich übrigens an meinen Besuch auf dem Fischmarkt von Colombo in Sri Lanka, als die Fischhändler mir auch den Begriff “Snapper” für alle möglichen verschiedenen Fische angeboten hatten und erst auf Nachfrage die richtigen singhalesischen und tamilischen Namen zum Vorschein kamen.

Wenn Ihr mit Japanern Sushi essen geht, wird ein Fisch (neben Thunfisch) garantiert auf der Speisekarte stehen: Tai (Pagrus major), die Rotbrasse. In alten Zeiten wurde Tai den Göttern im Tempel als Geschenk mitgebracht wegen der attraktiven Farberscheinung und natürlich auch wegen des exzellenten Geschmacks. Heutzutage wird Tai gern zu feierlichen Anlässen gereicht. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb Ihr sehr wahrscheinlich Tai angeboten bekommen werdet: Unter diesem Namen werden mehr als ein Dutzend verschiedene Brassenarten gehandelt, von denen vornehmlich die Madai für Sushi verwendet wird. Das mit der “Sea Bream” erinnert mich übrigens an meinen Besuch auf dem Fischmarkt von Colombo in Sri Lanka, als die Fischhändler mir auch den Begriff “Snapper” für alle möglichen verschiedenen Fische angeboten hatten und erst auf Nachfrage die richtigen singhalesischen und tamilischen Namen zum Vorschein kamen.

Auf dem oberen Bild seht Ihr vier Häppchen von meinem Essen im Sushi Hohgyo: Von links nach rechts sind das Kamasu (Sphyraena obtusata), Kanpachi (Seriola dumerili), Kinmedai (Beryx splendens) und die schon vorgestellte Madai (Pagrus major). Der Kamasu kommt in den Gewässern zwischen Japan und Australien vor und stammt aus der Barracuda-Familie – wenngleich ein kleineres, harmloses Exemplar. Kanpachi schmeckt ein bisschen wie Buri, nur etwas leichter. Die gewöhnliche Saison ist im Sommer, aber da Kanpachi auch in Fischfarmen gezüchtet wird, bekommt man ihn das ganze Jahr über. Kinmedai hingegen ist ein sehr interessanter Fisch, vielleicht kennt Ihr ihn unter dem Namen “Alfonsino” oder habt zumindest die rotfarbene und großäugige Erscheinung schon einmal auf einem Fischmarkt von den Kanaren bis in die Südsee gesehen. Und wenn nicht, googelt mal nach dem Namen, Ihr werdet ihn bestimmt wiedererkennen. Ich hatte Alfonsino noch nie roh gegessen, war aber sehr positiv überrascht – fein und saftig.

Auf dem oberen Bild seht Ihr vier Häppchen von meinem Essen im Sushi Hohgyo: Von links nach rechts sind das Kamasu (Sphyraena obtusata), Kanpachi (Seriola dumerili), Kinmedai (Beryx splendens) und die schon vorgestellte Madai (Pagrus major). Der Kamasu kommt in den Gewässern zwischen Japan und Australien vor und stammt aus der Barracuda-Familie – wenngleich ein kleineres, harmloses Exemplar. Kanpachi schmeckt ein bisschen wie Buri, nur etwas leichter. Die gewöhnliche Saison ist im Sommer, aber da Kanpachi auch in Fischfarmen gezüchtet wird, bekommt man ihn das ganze Jahr über. Kinmedai hingegen ist ein sehr interessanter Fisch, vielleicht kennt Ihr ihn unter dem Namen “Alfonsino” oder habt zumindest die rotfarbene und großäugige Erscheinung schon einmal auf einem Fischmarkt von den Kanaren bis in die Südsee gesehen. Und wenn nicht, googelt mal nach dem Namen, Ihr werdet ihn bestimmt wiedererkennen. Ich hatte Alfonsino noch nie roh gegessen, war aber sehr positiv überrascht – fein und saftig.

Zum Abschluss der Fische noch eine Sorte, die ich ganz besonders spektakulär fand. Oben auf dem Bild seht Ihr nicht etwa illegal aus dem Meer gezogene Fischbrut, sondern ausgewachsene Exemplare des Shira-uo (Salangichthys microdon), des Japanisches Eisfischs. In der Edo-Zeit wurde der Shira-uo im Winter an der Mündung des Sumida-Flusses gefangen und galt als eine der begehrtesten Sushi-Variationen. Heutzutage ist der Sumida-Fluss kanalisiert und wirkt irgendwie nicht richtig attraktiv zum Fischen. Die Faszination des Shira-uo bleibt aber dieselbe. Wer einmal diesen schlüpfrigen, zarten, kalt-bitteren Fisch gegessen hat, wird sich an das Erlebnis noch lange (hoffentlich positiv) erinnern können.

Zum Abschluss der Fische noch eine Sorte, die ich ganz besonders spektakulär fand. Oben auf dem Bild seht Ihr nicht etwa illegal aus dem Meer gezogene Fischbrut, sondern ausgewachsene Exemplare des Shira-uo (Salangichthys microdon), des Japanisches Eisfischs. In der Edo-Zeit wurde der Shira-uo im Winter an der Mündung des Sumida-Flusses gefangen und galt als eine der begehrtesten Sushi-Variationen. Heutzutage ist der Sumida-Fluss kanalisiert und wirkt irgendwie nicht richtig attraktiv zum Fischen. Die Faszination des Shira-uo bleibt aber dieselbe. Wer einmal diesen schlüpfrigen, zarten, kalt-bitteren Fisch gegessen hat, wird sich an das Erlebnis noch lange (hoffentlich positiv) erinnern können.

Ein Fisch fehlt in dieser Sammlung, und den werde ich nächstes Mal garantiert noch probieren. Er dürfte dann allerdings einen eigenen Artikel wert sein. Ahnt Ihr schon, wen ich meine? Natürlich, den Fugu.

Muscheln

Bevor ich in Japan war, konnte ich mir kaum vorstellen, dass es neben Austern noch andere Muscheln geben sollte, die man mit Vergnügen roh isst. Ich dachte an Miesmuscheln und Venusmuscheln und meinen eigenen Versuch, frisch aus der Ostsee gesammelte Exemplare zu verzehren: sandig, schleimig, zäh – kein allzu großer Genuss. In Tokio habe ich aber diese verschiedenen Muscheln mit solchem Gewinn als Sushi oder Sashimi essen können, dass ich fast lieber zu Muscheln als zu Fisch gegriffen habe.

Eine Muschel, die in Japan genauso beliebt ist wie in Europa, ist die Hotategai (Patinopecten yessoensis), wobei -gai -muschel bedeutet. Vielleicht könnt Ihr mit einem Blick auf das Foto erraten, dass es sich um die Jakobsmuschel handelt, genauer gesagt die Yesso-Jakobsmuschel, benannt nach dem historischen Begriff für die Meeresregion nördlich von Japan. Dort kommt sie natürlicherweise immer noch vor, aber mittlerweile werden die Muscheln auch gezüchtet. Gegessen wird dabei nur das Muskelfleisch, der “Napf” sozusagen, mit dem die Muschel die beiden Hälften öffnet und schließt. Wenn Ihr in Frankreich seid, probiert doch auch mal die Jakobsmuschel roh (natürlich nur die frischen, nicht die aufgetauten Exemplare). Ich könnte mir vorstellen, dass Euch das auch schmecken würde.

Eine Muschel, die in Japan genauso beliebt ist wie in Europa, ist die Hotategai (Patinopecten yessoensis), wobei -gai -muschel bedeutet. Vielleicht könnt Ihr mit einem Blick auf das Foto erraten, dass es sich um die Jakobsmuschel handelt, genauer gesagt die Yesso-Jakobsmuschel, benannt nach dem historischen Begriff für die Meeresregion nördlich von Japan. Dort kommt sie natürlicherweise immer noch vor, aber mittlerweile werden die Muscheln auch gezüchtet. Gegessen wird dabei nur das Muskelfleisch, der “Napf” sozusagen, mit dem die Muschel die beiden Hälften öffnet und schließt. Wenn Ihr in Frankreich seid, probiert doch auch mal die Jakobsmuschel roh (natürlich nur die frischen, nicht die aufgetauten Exemplare). Ich könnte mir vorstellen, dass Euch das auch schmecken würde.

Mit Abstand die beliebteste Muschel ist die Akagai (Anadara broughtonii), denn sie macht allein 80% aller in Japan verzehrten Muscheln aus. Die Beliebtheit beruht allerdings auch auf ihrer interessanten Färbung. Geschmacklich leicht zäh, aber erstaunlich crunchy, deutet schon der übersetzte Name “Rote Muschel” darauf hin, dass die Akagai rotes Blut besitzt. Das hört sich jetzt überhaupt nicht besonders an, aber bitte abstrahiert mal von Eurer mensch-zentrierten Denkweise. Blut muss nämlich nicht rot sein, und dasjenige der Muscheln ist in aller Regel …grün, so dass die Akagai nicht etwa die Regel, sondern die Abweichung aus muschel-zentrierter Sicht bedeutet.

Mit Abstand die beliebteste Muschel ist die Akagai (Anadara broughtonii), denn sie macht allein 80% aller in Japan verzehrten Muscheln aus. Die Beliebtheit beruht allerdings auch auf ihrer interessanten Färbung. Geschmacklich leicht zäh, aber erstaunlich crunchy, deutet schon der übersetzte Name “Rote Muschel” darauf hin, dass die Akagai rotes Blut besitzt. Das hört sich jetzt überhaupt nicht besonders an, aber bitte abstrahiert mal von Eurer mensch-zentrierten Denkweise. Blut muss nämlich nicht rot sein, und dasjenige der Muscheln ist in aller Regel …grün, so dass die Akagai nicht etwa die Regel, sondern die Abweichung aus muschel-zentrierter Sicht bedeutet.

Hokkigai (Spisula sachalinensis) wird die Muschel auf dem linken Bild genannt, aber eigentlich ist das nur der Name für die Speise, während die Muschel an sich Ubigai heißt. Auch diese Muschel stammt – der lateinische Name deutet es an – aus dem Meer nördlich von Japan. Diese großen Muscheln sind also Kaltwasserbewohner. Jedes Jahr werden 8.000 Tonnen der Hokkigai aus dem Meer gefischt, zusätzliche 4.000 Tonnen kommen in gefrorener Form aus Kanada. Man isst Hokkigai also nicht nur roh, sondern nutzt sie auch in getrockneter Form als Einlage für Suppen oder gekocht mit Reis und Gemüse. Mir hat vor allem die Textur gefallen, die gleichzeitig halbfest und zart ist.

Hokkigai (Spisula sachalinensis) wird die Muschel auf dem linken Bild genannt, aber eigentlich ist das nur der Name für die Speise, während die Muschel an sich Ubigai heißt. Auch diese Muschel stammt – der lateinische Name deutet es an – aus dem Meer nördlich von Japan. Diese großen Muscheln sind also Kaltwasserbewohner. Jedes Jahr werden 8.000 Tonnen der Hokkigai aus dem Meer gefischt, zusätzliche 4.000 Tonnen kommen in gefrorener Form aus Kanada. Man isst Hokkigai also nicht nur roh, sondern nutzt sie auch in getrockneter Form als Einlage für Suppen oder gekocht mit Reis und Gemüse. Mir hat vor allem die Textur gefallen, die gleichzeitig halbfest und zart ist.

Torigai (Fulvia mutica) passen dank ihrer Größe nahezu perfekt auf ein Sushi-Reisbällchen. Anders als die vier bisher beschriebenen Arten hat sie ihre Hochsaison nicht im Winter, sondern eher im Frühsommer. Es heißt, je intensiver die Lilafärbung ausfällt, desto frischer sei die Muschel. Angeblich kommt der übersetzte Name “Vogelmuschel” auch daher, dass die Torigai wie Hühnchen schmeckt. In jedem Fall hat sie in Japan viele Fans, wie mir bestätigt wurde.

Torigai (Fulvia mutica) passen dank ihrer Größe nahezu perfekt auf ein Sushi-Reisbällchen. Anders als die vier bisher beschriebenen Arten hat sie ihre Hochsaison nicht im Winter, sondern eher im Frühsommer. Es heißt, je intensiver die Lilafärbung ausfällt, desto frischer sei die Muschel. Angeblich kommt der übersetzte Name “Vogelmuschel” auch daher, dass die Torigai wie Hühnchen schmeckt. In jedem Fall hat sie in Japan viele Fans, wie mir bestätigt wurde.

Mirugai (Tresus keenae), die merkwürdige Gestalt. Eigentlich eine unauffällige, weiß-kalkige Muschel, aus der aber ein Fortsatz herauswächst. Jener wird – in Scheiben geschnitten – für Sushi benutzt. In Japan wird sie besonders im Süden Japans vor der Insel Shikoku gefischt. Die bräunliche Haut des Muschel-Fortsatzes wird übrigens entfernt, und wegen der durchaus beträchtlichen Menge, die sie hervorbringt, gilt die Mirugai als die “Muschel für den großen Appetit”.

Mirugai (Tresus keenae), die merkwürdige Gestalt. Eigentlich eine unauffällige, weiß-kalkige Muschel, aus der aber ein Fortsatz herauswächst. Jener wird – in Scheiben geschnitten – für Sushi benutzt. In Japan wird sie besonders im Süden Japans vor der Insel Shikoku gefischt. Die bräunliche Haut des Muschel-Fortsatzes wird übrigens entfernt, und wegen der durchaus beträchtlichen Menge, die sie hervorbringt, gilt die Mirugai als die “Muschel für den großen Appetit”.

Oben seht Ihr dieselbe Muschel in verschiedenen Formen. Die Muschel selbst heißt Bakagai (Mactra chinensis), aber unter diesem Namen werdet Ihr sie in Sushi-Restaurants nicht finden. Der beliebsteste Teil der Muschel ist nämlich die so genannte “Zunge” (links auf dem Foto), die als Aoyagi angeboten wird. Rechts seht Ihr hingegen viele kleine Abschnitte des Muskelfleisches (also ähnlich wie bei der Jakobsmuschel), was in dieser Form Kobashira genannt wird. Diese Muschel, die einen vollmundig-süßlichen Geschmack vorzuweisen hat, könnt Ihr bei Niedrigwasser eigentlich überall an den japanischen Küsten finden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Euch der Sinn nach einer Art Mini-Wattwanderung steht.

Oben seht Ihr dieselbe Muschel in verschiedenen Formen. Die Muschel selbst heißt Bakagai (Mactra chinensis), aber unter diesem Namen werdet Ihr sie in Sushi-Restaurants nicht finden. Der beliebsteste Teil der Muschel ist nämlich die so genannte “Zunge” (links auf dem Foto), die als Aoyagi angeboten wird. Rechts seht Ihr hingegen viele kleine Abschnitte des Muskelfleisches (also ähnlich wie bei der Jakobsmuschel), was in dieser Form Kobashira genannt wird. Diese Muschel, die einen vollmundig-süßlichen Geschmack vorzuweisen hat, könnt Ihr bei Niedrigwasser eigentlich überall an den japanischen Küsten finden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Euch der Sinn nach einer Art Mini-Wattwanderung steht.

Zum Abschluss des Muschelkapitels muss ich Euch natürlich noch die teuerste und begehrteste Muschel überhaupt präsentieren: die Awabi = Abalone. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Spezies, von denen allein neun im Meer um Japan herum anzutreffen sind. Diese hier heißt auf Lateinisch Haliotis discus, die Scheiben-Abalone, aber teuer und speziell sind sie alle. Das Spezielle daran ist mir gleich beim Anblick aufgefallen: ein Rechteck mit grünlichem Dach. Damit erschöpft es sich jedoch nicht. Wenn Ihr darauf beißt, werdet Ihr am unteren Ende auf ein sehr seidiges, bissfestes Fleisch treffen. Oben, am grünen Ende, fühlt man sich allerdings eher ein wenig an saure Gurke erinnert, vor allem von der Konsistenz, aber auch ein wenig vom Geschmack her. Hart zu beißen, und Ihr kaut eine ganze Weile darauf herum. Natürlich denkt man darüber nach, weshalb ausgerechnet das jetzt die Krone der kulinarischen Schöpfung sein soll. Es ist vermutlich die Kombination aus der Einmaligkeit der Schale (rot, gleichförmige Löcher an der Seite, Perlmutt innen) und der Einmaligkeit des Inneren. Geschmeckt hat mir die Aoyagi eigentlich besser, aber dies ist halt ein ganz besonderes Geschöpf.

Zum Abschluss des Muschelkapitels muss ich Euch natürlich noch die teuerste und begehrteste Muschel überhaupt präsentieren: die Awabi = Abalone. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Spezies, von denen allein neun im Meer um Japan herum anzutreffen sind. Diese hier heißt auf Lateinisch Haliotis discus, die Scheiben-Abalone, aber teuer und speziell sind sie alle. Das Spezielle daran ist mir gleich beim Anblick aufgefallen: ein Rechteck mit grünlichem Dach. Damit erschöpft es sich jedoch nicht. Wenn Ihr darauf beißt, werdet Ihr am unteren Ende auf ein sehr seidiges, bissfestes Fleisch treffen. Oben, am grünen Ende, fühlt man sich allerdings eher ein wenig an saure Gurke erinnert, vor allem von der Konsistenz, aber auch ein wenig vom Geschmack her. Hart zu beißen, und Ihr kaut eine ganze Weile darauf herum. Natürlich denkt man darüber nach, weshalb ausgerechnet das jetzt die Krone der kulinarischen Schöpfung sein soll. Es ist vermutlich die Kombination aus der Einmaligkeit der Schale (rot, gleichförmige Löcher an der Seite, Perlmutt innen) und der Einmaligkeit des Inneren. Geschmeckt hat mir die Aoyagi eigentlich besser, aber dies ist halt ein ganz besonderes Geschöpf.

Sonstiges

Japan wäre nicht Japan, wenn es nicht auch eine Kategorie “Sonstiges” geben würde, unter die man, präzise ausgedrückt, “so einiges” fassen kann. In erster Linie sind das Kopffüßer und Krebstiere.

Ebi heißt Garnele, und in vielen Restaurants belässt man es auch dabei. Da die Größen allerdings extrem unterschiedlich sein können, wird bei Bedarf auch feiner differenziert. Hier haben wir es mit der Ama-ebi zu tun (Pandalus borealis), die sich in kalten Gewässern des Atlantiks und des Pazifiks umtut. Ama-ebi in dieser Größe isst man mit allem, also auch mit Kopf und Panzer. Was die Ama-ebi für die Garnelen, ist der Hotaru-ika (Watasenia scintillans) für die Tintenfischartigen. Auf Englisch heißt er “Japanese Firefly Squid”, also Glühwürmchen-Kalmar, was sowohl auf die Größe als auch auf die Eigenart hindeutet, denn Hotaru-ikas leuchten mit Hilfe ihres Leuchtorgans bläulich im Dunkeln. Während die Ama-ebi primär im Winter gefischt wird, hat der Hotaru-ika seine Hochsaison eher im April. Natürlich ist das Ganze ein bisschen flexibler zu sehen, aber (zum Glück) geht es in Japan in dieser Hinsicht doch so streng daher, dass Ihr im September nichts dergleichen bekommen dürftet.

Ebi heißt Garnele, und in vielen Restaurants belässt man es auch dabei. Da die Größen allerdings extrem unterschiedlich sein können, wird bei Bedarf auch feiner differenziert. Hier haben wir es mit der Ama-ebi zu tun (Pandalus borealis), die sich in kalten Gewässern des Atlantiks und des Pazifiks umtut. Ama-ebi in dieser Größe isst man mit allem, also auch mit Kopf und Panzer. Was die Ama-ebi für die Garnelen, ist der Hotaru-ika (Watasenia scintillans) für die Tintenfischartigen. Auf Englisch heißt er “Japanese Firefly Squid”, also Glühwürmchen-Kalmar, was sowohl auf die Größe als auch auf die Eigenart hindeutet, denn Hotaru-ikas leuchten mit Hilfe ihres Leuchtorgans bläulich im Dunkeln. Während die Ama-ebi primär im Winter gefischt wird, hat der Hotaru-ika seine Hochsaison eher im April. Natürlich ist das Ganze ein bisschen flexibler zu sehen, aber (zum Glück) geht es in Japan in dieser Hinsicht doch so streng daher, dass Ihr im September nichts dergleichen bekommen dürftet.

Tintenfisch ist sehr beliebt in Japan. Nun gibt es aber nicht nur die drei prinzipiellen Gruppen Oktopus, Kalmar und Sepia, sondern auch noch verschiedene Spezies innerhalb dieser Familien. Wenn ich das richtig beobachtet habe, dann ist die Kalmar-Familie für Sushi mit Abstand am beliebtesten. Alle Exemplare zeichnen sich durch eine ordentliche Zähigkeit im Anbiss und ein sanft-seidiges Mundgefühl beim Essen aus. Hier haben wir es mit dem Surume-ika (Todarodes pacificus) zu tun, einem, nun ja, fast flugfähigen Kalmar.

Tintenfisch ist sehr beliebt in Japan. Nun gibt es aber nicht nur die drei prinzipiellen Gruppen Oktopus, Kalmar und Sepia, sondern auch noch verschiedene Spezies innerhalb dieser Familien. Wenn ich das richtig beobachtet habe, dann ist die Kalmar-Familie für Sushi mit Abstand am beliebtesten. Alle Exemplare zeichnen sich durch eine ordentliche Zähigkeit im Anbiss und ein sanft-seidiges Mundgefühl beim Essen aus. Hier haben wir es mit dem Surume-ika (Todarodes pacificus) zu tun, einem, nun ja, fast flugfähigen Kalmar.

Ein sehr exklusives unter den meeresbewohnenden Krebstieren ist sicherlich die Eismeerkrabbe, wobei es sich hier um die “Rote Schneekrabbe” (Chionoecetes japonicus) handelt, Zuwaigani auf Japanisch. Da ich fernsehtechnisch seit einiger Zeit nicht mehr so up to date bin, weiß ich nicht, ob auf diesem Männersender noch die Doku-Serie aus Alaska läuft, bei der die Kutter immer wieder aufs eisige Meer hinausfahren, um die wertvollen, langbeinigen Krabben in Körben zu fangen. So eine ist das hier. Gibt es – wenn echt – ausschließlich in den Wintermonaten.

Ein sehr exklusives unter den meeresbewohnenden Krebstieren ist sicherlich die Eismeerkrabbe, wobei es sich hier um die “Rote Schneekrabbe” (Chionoecetes japonicus) handelt, Zuwaigani auf Japanisch. Da ich fernsehtechnisch seit einiger Zeit nicht mehr so up to date bin, weiß ich nicht, ob auf diesem Männersender noch die Doku-Serie aus Alaska läuft, bei der die Kutter immer wieder aufs eisige Meer hinausfahren, um die wertvollen, langbeinigen Krabben in Körben zu fangen. So eine ist das hier. Gibt es – wenn echt – ausschließlich in den Wintermonaten.

Ganz seltsam anmutende Meerestiere seht Ihr auf dem oberen Foto, Shako (Oratosquilla oratoria), die Mantis-Krabbe. In Ihrer gepulten Form sehen sie ein wenig wie Urzeit-Asseln aus, während sie in Natur eher an gepanzerte Dackel erinnern, also genauso urzeitig. Der Name “Shako” stammt interessanterweise von ihrer Eigenart, sich beim Kochvorgang wie Rhododendron (Shakunage) zu verfärben – bei viel Fantasie. Üblicherweise wird Shako mit Tsume-Sauce zubereitet, also süßlich-dicklich-eingekochter Soja-Sauce, wie man sie auch für Aal verwendet.

Ganz seltsam anmutende Meerestiere seht Ihr auf dem oberen Foto, Shako (Oratosquilla oratoria), die Mantis-Krabbe. In Ihrer gepulten Form sehen sie ein wenig wie Urzeit-Asseln aus, während sie in Natur eher an gepanzerte Dackel erinnern, also genauso urzeitig. Der Name “Shako” stammt interessanterweise von ihrer Eigenart, sich beim Kochvorgang wie Rhododendron (Shakunage) zu verfärben – bei viel Fantasie. Üblicherweise wird Shako mit Tsume-Sauce zubereitet, also süßlich-dicklich-eingekochter Soja-Sauce, wie man sie auch für Aal verwendet.

Seeigel, beziehungsweise die Gonaden der Seeigel, weniger die Stacheln, sind eine besondere Delikatesse in Japan. In Paris hatte ich nach (dankenswerterweise) mehrwöchigem Aufenthalt gelernt, wie man einen Seeigel öffnet und das auch hier dokumentiert. In Japan kauft sich niemand einen Seeigel zum Öffnen, denn das ist bei Sushi ja bereits geschehen. Uni heißt Seeigel im Allgemeinen, aber da es verschiedene Formen gibt, wollen wir korrekt sein und den Seeigel auf dem oberen Bild als Bakun-uni (Hemicentrotus pulcherrimus) ansprechen. Nur zehn der 180 in japanischen Gewässern vorkommenden Spezies sollen übrigens essbar sein, ein spontaner Seeigelfang kann also mit gewissen Unannehmlichkeiten verbunden sein. Der Geschmack ist schwer zu beschreiben, unglaublich intensiv nach Eigelb, Algen und Meereswasser.

Seeigel, beziehungsweise die Gonaden der Seeigel, weniger die Stacheln, sind eine besondere Delikatesse in Japan. In Paris hatte ich nach (dankenswerterweise) mehrwöchigem Aufenthalt gelernt, wie man einen Seeigel öffnet und das auch hier dokumentiert. In Japan kauft sich niemand einen Seeigel zum Öffnen, denn das ist bei Sushi ja bereits geschehen. Uni heißt Seeigel im Allgemeinen, aber da es verschiedene Formen gibt, wollen wir korrekt sein und den Seeigel auf dem oberen Bild als Bakun-uni (Hemicentrotus pulcherrimus) ansprechen. Nur zehn der 180 in japanischen Gewässern vorkommenden Spezies sollen übrigens essbar sein, ein spontaner Seeigelfang kann also mit gewissen Unannehmlichkeiten verbunden sein. Der Geschmack ist schwer zu beschreiben, unglaublich intensiv nach Eigelb, Algen und Meereswasser.

Ein absolutes staple im Sushi-Bereich sind Rogen, meist Lachsrogen (Ikura) wie auf dem Foto. Während Lachsrogen in der Regel in Algenpapier eingeschlagen erscheinen wie die Seeigel-Gonaden, habe ich im Sushisen eine Kombination bekommen aus Rogen und Eiercreme. Interessanterweise wird Ikura ähnlich wie Uni erst seit dem Zweiten Weltkrieg als Sushi-Element in Japan gereicht. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass die Bezeichnung “Ikura” aus dem Russischen (Икра) entnommen wurde. Den besten Rogen gibt es in der frühen Saison von September bis Mitte Oktober, in der die Fischeier noch weicher sind und eine dünnere Membran besitzen.

Ein absolutes staple im Sushi-Bereich sind Rogen, meist Lachsrogen (Ikura) wie auf dem Foto. Während Lachsrogen in der Regel in Algenpapier eingeschlagen erscheinen wie die Seeigel-Gonaden, habe ich im Sushisen eine Kombination bekommen aus Rogen und Eiercreme. Interessanterweise wird Ikura ähnlich wie Uni erst seit dem Zweiten Weltkrieg als Sushi-Element in Japan gereicht. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass die Bezeichnung “Ikura” aus dem Russischen (Икра) entnommen wurde. Den besten Rogen gibt es in der frühen Saison von September bis Mitte Oktober, in der die Fischeier noch weicher sind und eine dünnere Membran besitzen.

Auf diesem Foto möchte ich Euch auf die beiden Häppchen rechts und links aufmerksam machen. Das linke, mit einem Algengurt umwundene Teil ist kein Miniatur-Maiskolben, sondern Kazunoko, der Rogen des Pazifischen Herings (Clupea pallasii). Am besten ist Heringsrogen im Frühjahr in der Gegend um die nördliche Insel Hokkaido herum. Heringe platzieren ihren Laich übrigens auf Kombu, also essbarem Seetang. Rechts auf dem Foto seht Ihr Tamagoyaki, ein wirklich unvermeidlicher Bestandteil jeder vernünftigen Sushi-Mahlzeit. Leicht gesüßtes Rührei (Soja-Sauce und Mirin sind auch in kleinen Teilen dabei) wird in schweren Pfannen erst gerührt und dann gepresst, bevor oben das Firmenzeichen eingebrannt wird. Im “Tsukiji Walker”, der Food Flaneur-Fachzeitschrift für den einschlägigen Bezirk, haben sie einmal sämtliche Tamagoyakis der verschiedenen Hersteller miteinander verglichen, genaues Wiegen und Ausmessen inklusive.

Auf diesem Foto möchte ich Euch auf die beiden Häppchen rechts und links aufmerksam machen. Das linke, mit einem Algengurt umwundene Teil ist kein Miniatur-Maiskolben, sondern Kazunoko, der Rogen des Pazifischen Herings (Clupea pallasii). Am besten ist Heringsrogen im Frühjahr in der Gegend um die nördliche Insel Hokkaido herum. Heringe platzieren ihren Laich übrigens auf Kombu, also essbarem Seetang. Rechts auf dem Foto seht Ihr Tamagoyaki, ein wirklich unvermeidlicher Bestandteil jeder vernünftigen Sushi-Mahlzeit. Leicht gesüßtes Rührei (Soja-Sauce und Mirin sind auch in kleinen Teilen dabei) wird in schweren Pfannen erst gerührt und dann gepresst, bevor oben das Firmenzeichen eingebrannt wird. Im “Tsukiji Walker”, der Food Flaneur-Fachzeitschrift für den einschlägigen Bezirk, haben sie einmal sämtliche Tamagoyakis der verschiedenen Hersteller miteinander verglichen, genaues Wiegen und Ausmessen inklusive.

Was ich mir hier besorgt hatte, gehört zu den interessanteren Varianten, die ich auf Sushi-Platten gesehen habe. Die Textur war unglaublich, dünne Wurstpelle außen, dann innen schlabbrig, feinkörnigst wie Ton, wie Seide. Vom Geschmack her würde ich auf Innereien tippen, Fisch-Dünndarm, aber dem ist nicht so, denn in Wirklichkeit haben wir hier Shirako vor uns, “Fischmilch”, also der angebratene Samen männlicher Fische, in diesem Fall wahrscheinlich vom Kabeljau, sicher bin ich mir aber nicht. Als ich das gekauft und gegessen hatte, wusste ich überhaupt nicht, womit ich es da zu tun hatte. Genauere Forschungen würde ich vermutlich erst bei einem nächsten Tokio-Besuch anstellen können.

Was ich mir hier besorgt hatte, gehört zu den interessanteren Varianten, die ich auf Sushi-Platten gesehen habe. Die Textur war unglaublich, dünne Wurstpelle außen, dann innen schlabbrig, feinkörnigst wie Ton, wie Seide. Vom Geschmack her würde ich auf Innereien tippen, Fisch-Dünndarm, aber dem ist nicht so, denn in Wirklichkeit haben wir hier Shirako vor uns, “Fischmilch”, also der angebratene Samen männlicher Fische, in diesem Fall wahrscheinlich vom Kabeljau, sicher bin ich mir aber nicht. Als ich das gekauft und gegessen hatte, wusste ich überhaupt nicht, womit ich es da zu tun hatte. Genauere Forschungen würde ich vermutlich erst bei einem nächsten Tokio-Besuch anstellen können.

A propos: Natürlich muss ich wieder hin, wer könnte auch nur den leisesten Zweifel daran anmelden. Das, was ich Euch hier präsentiert habe, ist ja an sich schon übermäßig lang und damit für einen Blogartikel völlig ungeeignet. In Wirklichkeit handelt es sich aber nur um einen Bruchteil dessen, was ich an Sushi- und Sashimi-Varianten in Tokio essen und dokumentieren durfte. Und das wiederum macht nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots aus, welches es in Sushi-Restaurants, in großen Depachikas wie dem Isetan oder gar dem Tsukiji-Markt gibt. Mit dem frisch aufgeschlagenen Wachtelei vom Sushisen, das meinen Besuch dort abschloss, möchte ich mich für hier und heute verabschieden von rohem Meeresgetier. Aber nicht für immer.

Pingback: Schmausepost vom 4. Dezember | Schmausepost

Super! Ich fand das grad mega spannend zu lesen!

Ich frage mich nur warum die Fischmilch aussieht wie Darm und so fest ist, dass man es sogar anbraten kann.

Viele Grüße

Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass die “Verpackung” noch mit dran ist. Das sind männliche Fisch-Genitalien mit Inhalt – wenn ich das richtig verstanden habe. Aber völlig sicher bin ich mir auch nicht…

Ah, ok, das könnte natürlich sein. Das Internet hat mich diesbezüglich auch nicht aufklären können :D.

Ist der Inhalt dann noch flüssig oder fest?

Weder noch, eher so wie, hm, weiches Nougat-Osterei 😉

Toll beschrieben, fast ein kleines Buch. Meine Lieblinge: Tekka Don, Hamachi Kama und shima aji

Vielen Dank, der Artikel ist überhaupt nicht zu lang – er ist sehr interessant, genau sowas hatte ich gesucht.

Zu Awabi:

Ich habe diesen Foodie-Blog erst jetzt entdeckt: einfach Klasse!

Vor Awabi habe ich mich immer gefürchtet: zu zäh für meinen Geschmack. Aber in einem Ryokan auf Hokkaido bekamen wir die perfekte Abalone: Noch lebend für kurze Zeit in heißem Dampf am Tisch gegart, der Sud mit Kräutern und Heu aromatisiert. Als wir den Deckel anhoben, zuckte sie noch, 30 sec später war sie auf dem Punkt. Hoya (auf Deutsch übrigens Seescheide) gab’s auch, die werde ich künftig aber den Japanern überlassen.

Pingback: Wein aus Japan: Der große Koshu-Test - Chez MatzeChez Matze

Pingback: Weinbars in Tokio - der große Guide - Chez MatzeChez Matze

Pingback: Tokyo Food Diary - Chez MatzeChez Matze