Hin und her habe ich überlegt, in welche Form ich meinen ProWein-Bericht pressen könnte. Dass er nicht in einem einzigen Artikel untergebracht werden könnte, ist mir irgendwie schon gekommen, als ich gerade erst die Halle 1 von 7 betreten hatte und mir bereits hier derartig viele interessante Stände entgegenblinkten, dass ich auch den restlichen Tag in dieser einen Halle hätte verbringen können. Irgendjemand hatte genau durchgezählt und war auf 4.796 Aussteller aus 48 Ländern gekommen, die ihre Weine in Düsseldorf der lückenlos vertretenen Fachbesucherriege vorstellten. Dass geschätzte 80 Prozent davon ihre Techno-Tropfen in Supermarktregalen unterbringen wollten – geschenkt. Damit bleiben nämlich noch rein rechnerisch 957,2 Winzer übrig, die mehr oder gar viel mehr aus ihrem Metier als Erzeuger und Vergärer von Traubensaft machen.

Hin und her habe ich überlegt, in welche Form ich meinen ProWein-Bericht pressen könnte. Dass er nicht in einem einzigen Artikel untergebracht werden könnte, ist mir irgendwie schon gekommen, als ich gerade erst die Halle 1 von 7 betreten hatte und mir bereits hier derartig viele interessante Stände entgegenblinkten, dass ich auch den restlichen Tag in dieser einen Halle hätte verbringen können. Irgendjemand hatte genau durchgezählt und war auf 4.796 Aussteller aus 48 Ländern gekommen, die ihre Weine in Düsseldorf der lückenlos vertretenen Fachbesucherriege vorstellten. Dass geschätzte 80 Prozent davon ihre Techno-Tropfen in Supermarktregalen unterbringen wollten – geschenkt. Damit bleiben nämlich noch rein rechnerisch 957,2 Winzer übrig, die mehr oder gar viel mehr aus ihrem Metier als Erzeuger und Vergärer von Traubensaft machen.

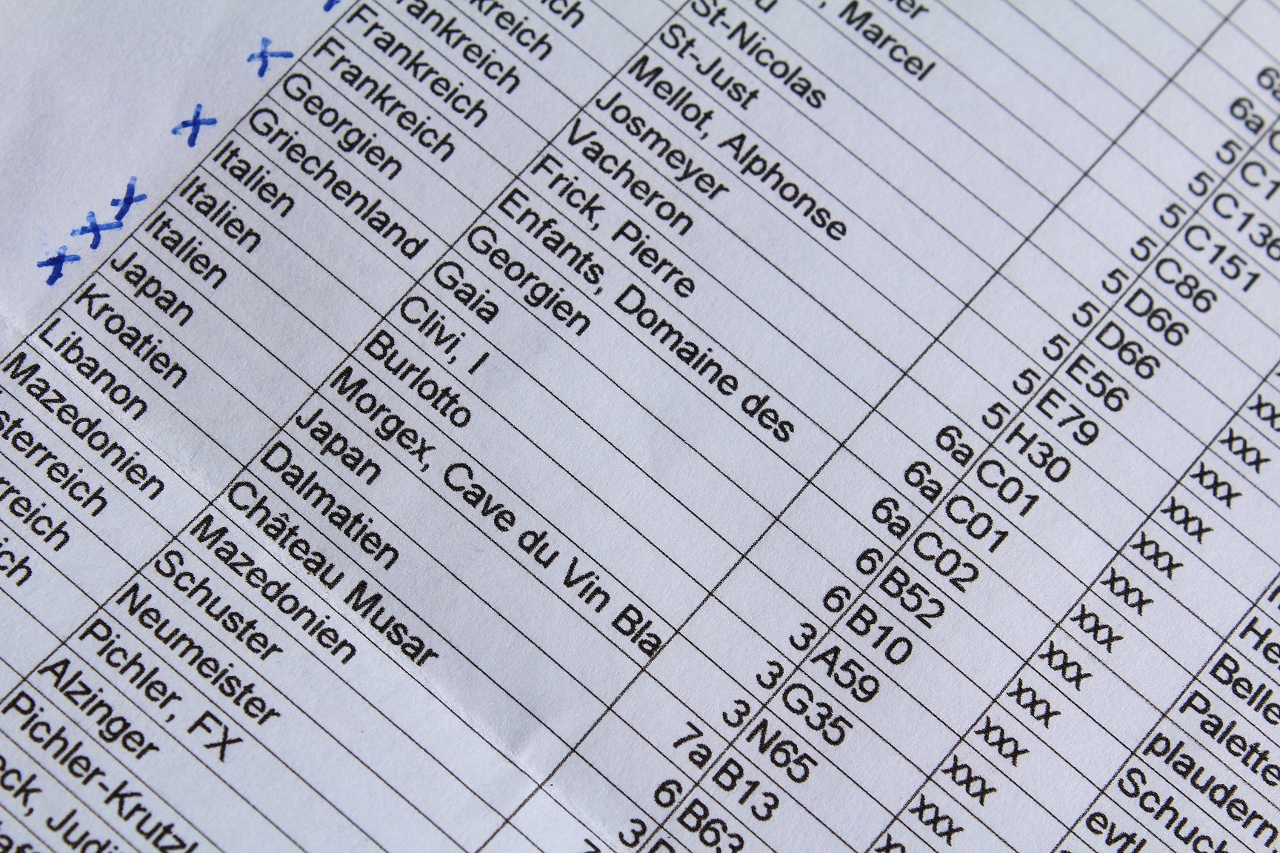

Vor einer solchen Vielfalt schlackern selbst mir die Knie. Zum Glück hatten die Veranstalter vorab eine sehr lange Liste mit sämtlichen Ausstellern ins Netz gestellt, so dass ich schon einmal ein wenig vorsortieren konnte. Das habe ich dann auch getan – mit dem Ansatz eines leicht wahnsinnigen Nerds, wie J zu erkennen glaubte. Jedenfalls hatte ich nach einem durchgehasteten Vorbereitungs-Wochenende meine Excel-Tabelle präpariert. Ungefähr 60 Weingüter hatten dabei meine internen drei Sterne bekommen, also den höchsten Interessantheitsgrad. Das waren vor allem solche Güter, von denen ich entweder schon immer etwas probieren wollte, die ich von ihrer Philosophie her interessant finde oder die mir einfach derartig unbekannt vorkamen, dass sie der Horizonterweiterung dienten.

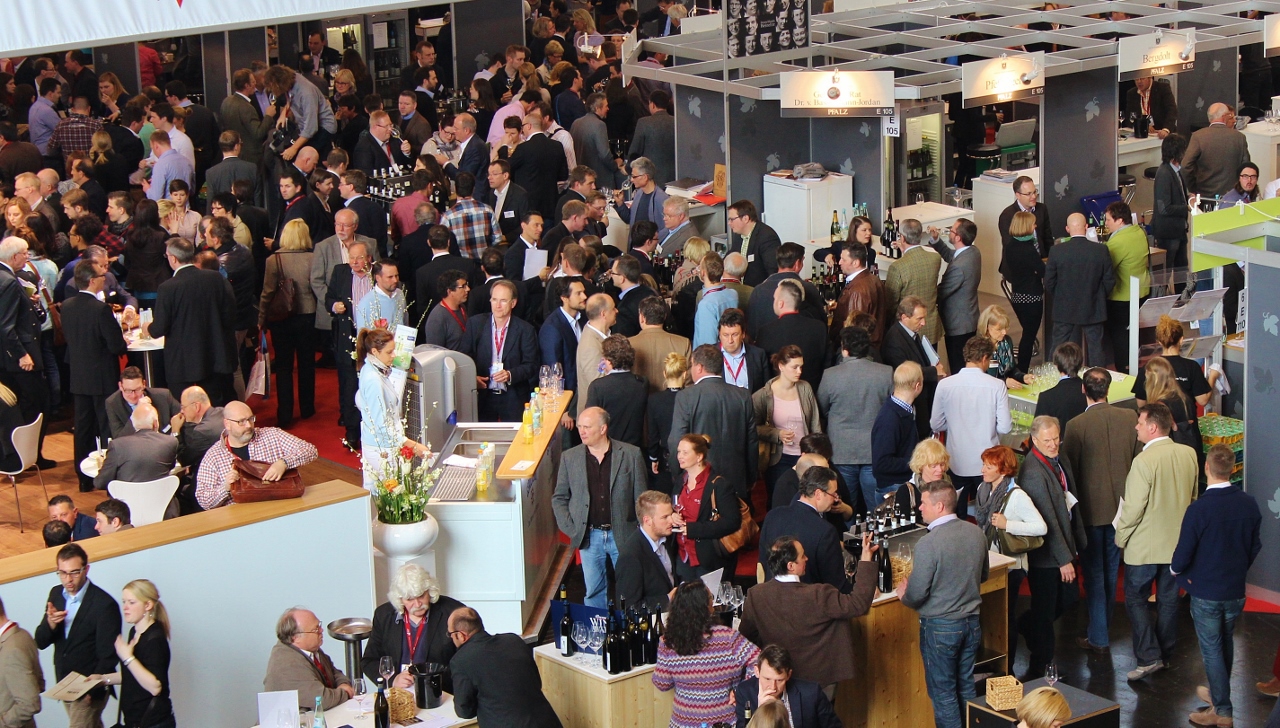

Und hier sind sie nun. Angefangen habe ich an beiden Tagen mit deutschen Weinen, weil es in der “deutschen” Halle nachmittags so voll war (siehe Titelbild), dass ein vernünftiges Probieren ziemlich unmöglich wurde. Ein solches setzt für mich nämlich immer ein entsprechendes Gespräch mit dem Winzer voraus, denn das macht die Sache ja erst richtig interessant.

Und hier sind sie nun. Angefangen habe ich an beiden Tagen mit deutschen Weinen, weil es in der “deutschen” Halle nachmittags so voll war (siehe Titelbild), dass ein vernünftiges Probieren ziemlich unmöglich wurde. Ein solches setzt für mich nämlich immer ein entsprechendes Gespräch mit dem Winzer voraus, denn das macht die Sache ja erst richtig interessant.

Ich habe bei den deutschen Weinen einen Schwerpunkt auf die Moselregion gelegt. Das liegt nicht nur daran, dass die Mosel für mich als Bewohner der Stadt Nürnberg ganz besonders weit entfernt ist. Sondern vor allem daran, dass hier Weine produziert werden, die in anderen Ländern als das leuchtende Aushängeschild des deutschen Weinbaus angesehen werden. Dabei bin ich überhaupt kein Freund der apodiktischen Interpretation eines einzigen Moselstils, wobei genau diese Diskussion im engen Tal bestimmt schon den einen oder anderen Disput ausgelöst hat. Aber warum sollten glasklare, federleichte Kabinette und goldbehangene trockene Spätlesen nicht gemeinsam existieren? Terroir ist schließlich nicht nur sun & rain, sondern auch der Geist des Winzers. Und der eine interpretiert die Mosel nun einmal als nördlich-kühlen, silbrig glänzenden Fluss, während der andere auf seine Terrassen mit ihrer mediterranen Fauna und Flora blickt. Ich bin froh, dass das so ist. Denn wäre der Weinbau nicht eine Kombination aus Naturgegebenheiten und individueller Interpretation, würde ich auch nicht über ihn schreiben wollen.

Weingut Zilliken, Saar

Beginnen wir einfach bei einem Klassiker des schlanken Stils. Aus der Buchliteratur weiß ich, dass die Tester mit dem Jahrgang 2012 aus diesem Haus ein paar Schwierigkeiten hatten, weil er anscheinend extrem dezent daherkam. Und, was soll ich sagen, ich kann diese Problematik nachvollziehen. Die 2012er sind wirklich sehr hell, sehr zurückhaltend und möchten jetzt einfach nicht geöffnet und getrunken werden. Ich erinnere mich an diese museale Bankettkarte aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts, auf der kein einziger der angebotenen Weine jünger als zwölf Jahre war. So sehr ich also die Tester verstehen kann, wenn es um die aktuelle Trinkbereitschaft geht, ich wäre doch sehr vorsichtig bei solch seltsamen Dingen wie, äh, Punkten, denn diese Weine sind nicht besser oder schlechter als solche, die in genau diesem Moment Spaß machen.

Beginnen wir einfach bei einem Klassiker des schlanken Stils. Aus der Buchliteratur weiß ich, dass die Tester mit dem Jahrgang 2012 aus diesem Haus ein paar Schwierigkeiten hatten, weil er anscheinend extrem dezent daherkam. Und, was soll ich sagen, ich kann diese Problematik nachvollziehen. Die 2012er sind wirklich sehr hell, sehr zurückhaltend und möchten jetzt einfach nicht geöffnet und getrunken werden. Ich erinnere mich an diese museale Bankettkarte aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts, auf der kein einziger der angebotenen Weine jünger als zwölf Jahre war. So sehr ich also die Tester verstehen kann, wenn es um die aktuelle Trinkbereitschaft geht, ich wäre doch sehr vorsichtig bei solch seltsamen Dingen wie, äh, Punkten, denn diese Weine sind nicht besser oder schlechter als solche, die in genau diesem Moment Spaß machen.

Ein atemberaubender Wein allerdings, der heute schon ein bisschen Spaß macht und ganz unglaublich viel davon in späteren Jahren und Jahrzehnten, ist die Auslese Goldkapsel aus dem Jahrgang 2010. Honig und Fruchtsäure, Expression und Finesse in praktisch vollkommener Kombination. Wie schön, dass ich mir vor zwei Jahren ein Fläschchen davon in den Keller gelegt habe. Ansonsten können die kleinen Zillikens durchaus auch als Tischpartner dienen, denn zum Essen möchte ich kein Zuviel an Aromen.

Weingut Clemens Busch, Mosel

Genau diese optimalen Tischpartner erwarte ich nicht, wenn ich einen Wein von Clemens Busch kaufe. In Ansätzen trifft das vielleicht auf die “Einstiegsweine” vom Roten und Grauen Schiefer zu, die als 2012er immer noch recht apfelig frisch sind, die ich also ebenfalls erst später öffnen würde. Von den Großen Gewächsen aus 2012 ist die Fahrlay mit rund 5 g Restzucker am straffsten geraten, während der Rothenpfad deutlich schmelziger wirkt und ein sehr gutes Entwicklungspotenzial andeutet. Die Weine gefallen mir aber alle.

Etwas überrascht hat mich hingegen Clemens Buschs Mitgliedschaft bei “Fair and Green”, die er am Stand auch prominent dokumentierte. Ich dachte, das sei ein Verein für konventionelle Winzer, die eine Bio-Zertifizierung entweder aufgrund der von ihnen verwendeten Mittel und Methoden nicht erreichen können oder aus weltanschaulichen Gründen nicht ereichen wollen? Ferner dachte ich, dass Clemens Busch bei EcoVin zertifiziert ist und dank seines Sohnes sogar mit biodynamischen Methoden liebäugelt. Sind das nicht ein bis zwei Schritte rückwärts? Naja, darüber sollen andere befinden. Ich würde jedenfalls die Busch-Weine weiterhin genauso uneingeschränkt und lauthals als individuelle, intensive und mit großer Solgfalt bereitete Weine empfehlen können wie bisher.

Weingut von Hövel, Saar

Eigentlich wollte ich zu Florian Lauer, aber der Stand war gerade belegt, der Nachbar von Hövel jedoch nicht. Und schließlich werden hier auch gute Weine gemacht, der 2012er Kabinett und ein Feinherber aus 2010 lagern bereits bei mir im Keller. Zwei Weine der Palette haben mir besonders gefallen: einmal das 2012er Große Gewächs aus dem Scharzhofberg mit seiner unnachahmlich gleißend-mineralisch-nachhaltigen Art, und dann noch sein feinherbes Pendant von 2011 aus dem Kanzemer Hörecker, den die Lage wesentlich gelber und erdiger hat werden lassen.

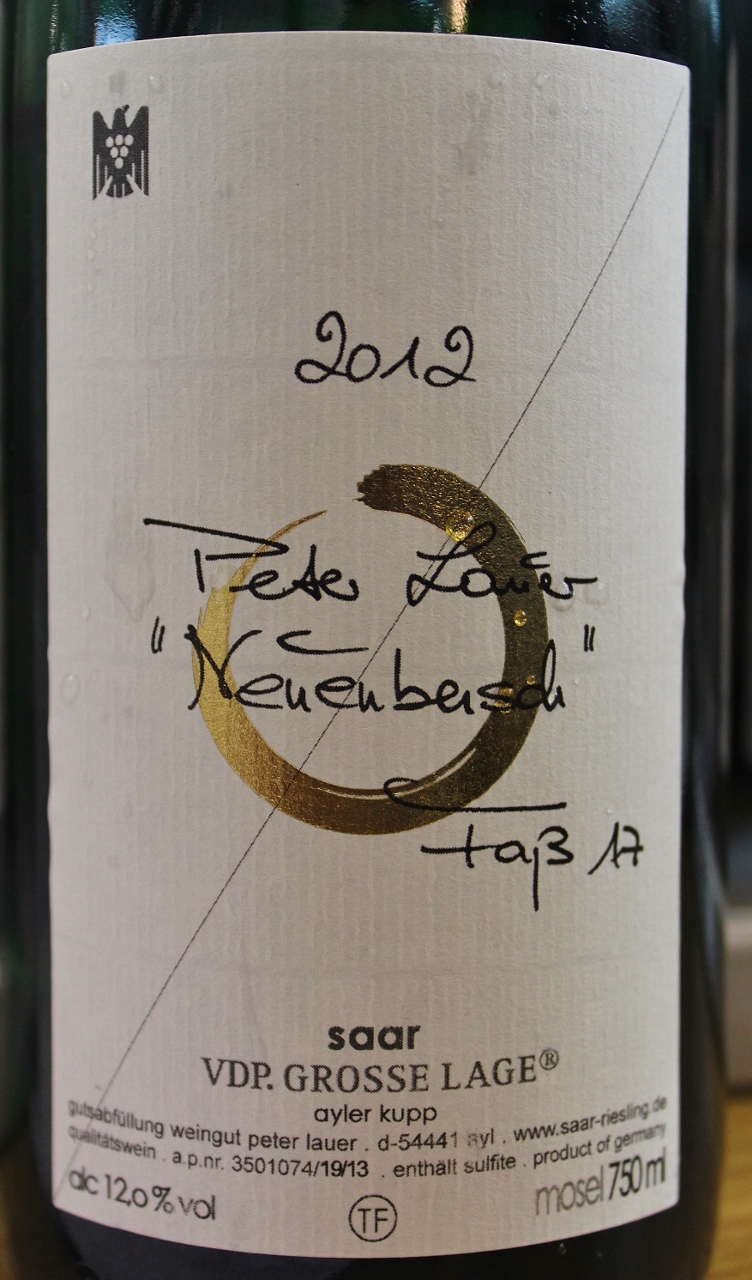

Weingut Lauer, Saar

So, jetzt ist Platz. Und mit meiner ersten Frage sind wir schon mittendrin in den irren Wirrungen deutscher Bürokratie. Weshalb sein “Unterstenberg” manchmal genau so heißt, manchmal aber auch “Unterstenbersch”, frage ich Florian Lauer. Ich dachte eigentlich, dass es sich um einen dialektgeprägten Spaß handelt. Aber nein, der Name sei von dem im jeweiligen Jahr eingesetzten Prüfer abhängig. Der eine nämlich findet den Unterstenberg (wie die Parzelle heißt) so in Ordnung, der andere jedoch unterstellt eine mögliche Verwechslung mit dem “Unterberg” in Konz-Filzen und verbietet deshalb aus Gründen des Verbraucherschutzes den originalen Namen. Was Florian zu der süffisanten Bemerkung mit dem Balken im eigenen Auge veranlasst, denn schließlich sei die Verbrauchertäuschung ja mit der schönen Großlagen-Mauschelei des Weingesetzes von 1971 erst salonfähig geworden. Aber zu den Weinen selbst, denn die sind wirklich großartig. Sie changieren zwischen trocken, feinherb und halbtrocken, bleiben sich dabei aber immer treu und wirken einfach vollkommen authentisch. Mein Star ist das feinherbe Quasi-GG aus dem Neuen-, äh, bersch, aber mit dem Schonfels hat man hier offenbar auch eine optimale Parzelle für die Erzeugung großer trockener Weine gefunden.

So, jetzt ist Platz. Und mit meiner ersten Frage sind wir schon mittendrin in den irren Wirrungen deutscher Bürokratie. Weshalb sein “Unterstenberg” manchmal genau so heißt, manchmal aber auch “Unterstenbersch”, frage ich Florian Lauer. Ich dachte eigentlich, dass es sich um einen dialektgeprägten Spaß handelt. Aber nein, der Name sei von dem im jeweiligen Jahr eingesetzten Prüfer abhängig. Der eine nämlich findet den Unterstenberg (wie die Parzelle heißt) so in Ordnung, der andere jedoch unterstellt eine mögliche Verwechslung mit dem “Unterberg” in Konz-Filzen und verbietet deshalb aus Gründen des Verbraucherschutzes den originalen Namen. Was Florian zu der süffisanten Bemerkung mit dem Balken im eigenen Auge veranlasst, denn schließlich sei die Verbrauchertäuschung ja mit der schönen Großlagen-Mauschelei des Weingesetzes von 1971 erst salonfähig geworden. Aber zu den Weinen selbst, denn die sind wirklich großartig. Sie changieren zwischen trocken, feinherb und halbtrocken, bleiben sich dabei aber immer treu und wirken einfach vollkommen authentisch. Mein Star ist das feinherbe Quasi-GG aus dem Neuen-, äh, bersch, aber mit dem Schonfels hat man hier offenbar auch eine optimale Parzelle für die Erzeugung großer trockener Weine gefunden.

Ganz krass wird es dann mit den beiden Spezialkreszenzen, die auf halber Höhe auf dem Messestand liegen. Eins davon ist ein Schaumwein aus dem Jahrgang 1991, degorgiert im Februar 2014. Das sind schlappe 23 Jahre auf der Hefe. Die Perlage ist überraschend stark. Dann folgt ein Spiel auf beiden Seiten der Barriere. Auf der einen Seite befinden sich die deutlich gereiften Aromen, nussig, malzig, gut abgehangen. Auf der anderen Seite saust eine noch enorm frische Säure herum. Es wundert mich nicht, dass die einschlägigen Sommeliers der einschlägigen internationalen Avantgarde-Restaurants die kleine Charge sofort aufgekauft haben. Die Trockenbeerenauslese des Jahres 2011 hingegen ist kein Wein, sondern ein Bonbon zum Schnullen. Dick, dicht, größtmögliche Aromendichte je Kubikmillimeter.

Ganz krass wird es dann mit den beiden Spezialkreszenzen, die auf halber Höhe auf dem Messestand liegen. Eins davon ist ein Schaumwein aus dem Jahrgang 1991, degorgiert im Februar 2014. Das sind schlappe 23 Jahre auf der Hefe. Die Perlage ist überraschend stark. Dann folgt ein Spiel auf beiden Seiten der Barriere. Auf der einen Seite befinden sich die deutlich gereiften Aromen, nussig, malzig, gut abgehangen. Auf der anderen Seite saust eine noch enorm frische Säure herum. Es wundert mich nicht, dass die einschlägigen Sommeliers der einschlägigen internationalen Avantgarde-Restaurants die kleine Charge sofort aufgekauft haben. Die Trockenbeerenauslese des Jahres 2011 hingegen ist kein Wein, sondern ein Bonbon zum Schnullen. Dick, dicht, größtmögliche Aromendichte je Kubikmillimeter.

Weingut Weiser-Künstler, Mosel

Ich glaube, das hier wird eines meiner neuen Lieblingsgüter. Wenn es bloß nicht so schwierig wäre, an die Weine zu kommen. Aber gut, wir haben hier 3 ha Rebfläche, und das mit demselben Denkansatz wie Daniel Aßmuth (der noch weiter hinten kommt) oder Rudolf Trossen, wobei die Zugehörigkeit zum “Klitzekleinen Ring” ja schon eine Aussage per se ist. Ich probiere das, was von der Palette noch übrig ist und bin durchgängig angetan. Das sind alles gleichzeitig zarte und dennoch nachhaltige Weine. Ganz groß ist für mich die “Große Eule” aus der Enkircher Ellergrub, die zur blauschiefrigen Feingliedrigkeit und der Intensität im Nachklang in der Mitte noch einen schönen Schmelz aufweist. Ganz eindeutig (und ich bin mir sicher, mit dieser Einschätzung nicht allein zu stehen) einer der besten trockenen Moselweine.

Ich glaube, das hier wird eines meiner neuen Lieblingsgüter. Wenn es bloß nicht so schwierig wäre, an die Weine zu kommen. Aber gut, wir haben hier 3 ha Rebfläche, und das mit demselben Denkansatz wie Daniel Aßmuth (der noch weiter hinten kommt) oder Rudolf Trossen, wobei die Zugehörigkeit zum “Klitzekleinen Ring” ja schon eine Aussage per se ist. Ich probiere das, was von der Palette noch übrig ist und bin durchgängig angetan. Das sind alles gleichzeitig zarte und dennoch nachhaltige Weine. Ganz groß ist für mich die “Große Eule” aus der Enkircher Ellergrub, die zur blauschiefrigen Feingliedrigkeit und der Intensität im Nachklang in der Mitte noch einen schönen Schmelz aufweist. Ganz eindeutig (und ich bin mir sicher, mit dieser Einschätzung nicht allein zu stehen) einer der besten trockenen Moselweine.

Weingut Melsheimer, Mosel

Ebenfalls Klitzekleiner Ring, nur ein klitzekleines bisschen größer, das Weingut, viermal so groß wie jenes von Konstantin Weiser und Alexandra Künstler. Bei den trockenen Weinen spüre ich gewisse Bitternoten, die aber auch appetitanregend sein können. Konzentrieren möchte ich mich diesmal aber auf den Riesling “Vade Retro”, ein komplett ungeschwefeltes Naturweinerlebnis, das zusätzlich im Barrique ausgebaut wurde. Ein einziges gab es davon im Jahrgang 2012, natürlich ist alles längst verkauft. 2013 wird es drei Fässchen geben. Ich glaube, bei diesen Rahmenbedingungen brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, wie “reintönig” der Wein ist und wie viel “Riesling” man tatsächlich schmecken kann. Thorsten Melsheimer meinte, das Ganze wäre ein Experiment gewesen, und es hätte ihn überrascht, wie gut es dann doch funktioniert hat. So ist es auch, keine braune Oxidationsbrühe, keine beißende flüchtige Säure, nur halt eine komplett andere Moselwein-Interpretation. Dort die Nuancen und die Typizität herauszuschmecken, sind wir allem Anschein nach einfach nicht gewohnt. Würde ich die nächsten drei Jahre ausschließlich ungeschwefelte Weine trinken, ich möchte wetten, dass ich dann komplett anders schmecken könnte. Alles eine Übungssache.

Ebenfalls Klitzekleiner Ring, nur ein klitzekleines bisschen größer, das Weingut, viermal so groß wie jenes von Konstantin Weiser und Alexandra Künstler. Bei den trockenen Weinen spüre ich gewisse Bitternoten, die aber auch appetitanregend sein können. Konzentrieren möchte ich mich diesmal aber auf den Riesling “Vade Retro”, ein komplett ungeschwefeltes Naturweinerlebnis, das zusätzlich im Barrique ausgebaut wurde. Ein einziges gab es davon im Jahrgang 2012, natürlich ist alles längst verkauft. 2013 wird es drei Fässchen geben. Ich glaube, bei diesen Rahmenbedingungen brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, wie “reintönig” der Wein ist und wie viel “Riesling” man tatsächlich schmecken kann. Thorsten Melsheimer meinte, das Ganze wäre ein Experiment gewesen, und es hätte ihn überrascht, wie gut es dann doch funktioniert hat. So ist es auch, keine braune Oxidationsbrühe, keine beißende flüchtige Säure, nur halt eine komplett andere Moselwein-Interpretation. Dort die Nuancen und die Typizität herauszuschmecken, sind wir allem Anschein nach einfach nicht gewohnt. Würde ich die nächsten drei Jahre ausschließlich ungeschwefelte Weine trinken, ich möchte wetten, dass ich dann komplett anders schmecken könnte. Alles eine Übungssache.

Weingut Carl Loewen, Mosel

Und gleich noch ein Moselgut, diesmal im Vorbeigehen im Augenwinkel wahrgenommen. Seinen “1896” aus dem Jahrgang 2012 hätte ich gern gekauft, aber da war ich wohl ein wenig zu langsam. Nun hat Herr Loewen die 2013er Fassproben dabei, und ich bin ja nicht so. Die beiden trockenen Spitzen stammen aus dem Longuicher Maximin Herrenberg, und zwar aus einer Parzelle mit wurzelechten Reben, die im Jahr 1896 bepflanzt wurde. Ein Traum. Bereits der “klassische” und für irgendwie passende 18,96 € auf den Markt gebrachte Riesling ist sehr schön. Eine wahrnehmbare Steigerung bietet dagegen der aus dem gleichen Traubengut stammende Wein, den sein Sohn mit Methoden wie im 19. Jahrhundert gekeltert und auf die Flasche gebracht hat. Die Preisdifferenz zu den dafür aufgerufenen 40 € rechtfertigt dieser Unterschied zwar nicht, wie auch der Herr Loewen meint. Aber wenn Ihr mich fragt, dies ist ohnehin ein spezieller Wein für eine spezielle Klientel, die genau dieses Besondere sucht. Und da macht “noch ein 25 €-Wein” einfach keinen Sinn.

Und gleich noch ein Moselgut, diesmal im Vorbeigehen im Augenwinkel wahrgenommen. Seinen “1896” aus dem Jahrgang 2012 hätte ich gern gekauft, aber da war ich wohl ein wenig zu langsam. Nun hat Herr Loewen die 2013er Fassproben dabei, und ich bin ja nicht so. Die beiden trockenen Spitzen stammen aus dem Longuicher Maximin Herrenberg, und zwar aus einer Parzelle mit wurzelechten Reben, die im Jahr 1896 bepflanzt wurde. Ein Traum. Bereits der “klassische” und für irgendwie passende 18,96 € auf den Markt gebrachte Riesling ist sehr schön. Eine wahrnehmbare Steigerung bietet dagegen der aus dem gleichen Traubengut stammende Wein, den sein Sohn mit Methoden wie im 19. Jahrhundert gekeltert und auf die Flasche gebracht hat. Die Preisdifferenz zu den dafür aufgerufenen 40 € rechtfertigt dieser Unterschied zwar nicht, wie auch der Herr Loewen meint. Aber wenn Ihr mich fragt, dies ist ohnehin ein spezieller Wein für eine spezielle Klientel, die genau dieses Besondere sucht. Und da macht “noch ein 25 €-Wein” einfach keinen Sinn.

Weingut Daniel Aßmuth, Pfalz

Mir hängt immer noch das Gespräch mit Rudolf Trossen in der Vincaillerie in Köln nach. Dort sagte er, dass die meisten Bewirtschaftungsprobleme (und ihre meist ausschließlich technischen Lösungsversuche) im Weinbau daraus entstehen würden, dass die Rebfläche für einen sorgfältigen Umgang mit den Reben einfach zu groß sei. Deshalb hätten sie sich auf 2,5 ha beschränkt, denn mehr ginge per Hand nicht, und faule Kompromisse wolle er nicht eingehen. Genau so ist auch das Credo von Daniel Aßmuth. Er sitze einfach nicht gern auf dem Trecker, sondern wäre viel lieber in seinen Weinbergen, um wahrhaftig Hand anzulegen. 2 ha besitzt er, macht alles allein, und so soll es auch bleiben. Seine Weine, Bioland-zertifiziert, gärt er spontan an, impft dann aber nach, bevor er den Most auf die Fässer verteilt. Das, liebe Freunde, ist kein Teufelswerk, sondern eine präzise Aussage (genauso habe ich es übrigens mit meinem Cider auch gemacht, nachdem der in der Kälte einfach nicht vernünftig gären wollte).

Ich weiß gar nicht, wieso immer so viel Brimborium um die Spontangärung gemacht wird. In der Szene unkt man ja gern mal, “der X behauptet, Spontangärung zu machen, aber da gibt es ja ganz verschiedene Varianten…”. Welche denn? Also, so wie ich das sehe, füge ich entweder dem Most gar nichts hinzu, und zwar niemals, dann ist das eine komplette Spontangärung. Füge ich dem Most zu einem späteren Zeitpunkt etwas hinzu, dann habe ich spontan angegoren und mit Reinzuchthefe fertiggegoren. Schütte ich gleich zu Anfang Hefe in den Most, ist die Sache auch klar. Welche Art der Hefe das jeweils ist, ob selbst selektierte, im Laden gekaufte Neutralhefe oder aber Aromahefe, um einen bestimmten Ton zu erreichen, das macht natürlich auch noch etwas aus. Dennoch, wo ist bei diesen verschiedenen Ansätzen das große Mysterium? “Spontangärung” nach enger Definition ist ausschließlich Variante A. Wer das nicht macht, sollte es bitteschön auch nicht behaupten. Aber kommen wir zurück zu den Weinen von Daniel Aßmuth: Sein Rittergarten gefällt mir am besten, alle Weine sind richtig knackig und nur minimal restsüß. Die riesengroße Meisterschaft ist das noch nicht, aber die Richtung stimmt vollkommen.

Weingut Ökonomierat Rebholz, Pfalz

Jetzt wollte ich eigentlich mit der Südpfalz weitermachen, mit Rebholz, Wehrheim und noch ein paar anderen, aber ich musste feststellen, dass fast alle lediglich 2013er Fassproben mitgebracht hatten. Klar, es handelt sich hier um eine Handelsmesse, und die Einkäufer möchten am liebsten testen, was sie denn demnächst einlisten könnten. In diesem Stadium kann man allerdings höchstens das Verhältnis zwischen Süße und Säure feststellen, vor allem bei Winzern, die ihre Weine stärker auf Haltbarkeit hin vinifizieren. Und genau solche Winzer schätze ich ja. Also probiere ich von Rebholz nur das 2012er GG aus dem Kastanienbusch, das bei mir selbst im Keller schlummert. Da sollte es auch bleiben, denn trotz der Ansätze von Cremigkeit, die die knackige Säure beginnen einzubinden, sind wir hier von einem Harmoniehöhepunkt noch weit entfernt.

Weingut Beurer, Württemberg

Die Weine von Jochen Beurer möchte ich auch gern mal in einem ausgereiften Stadium trinken. Jung wirken sie immer gleißend hell, weitgehend fruchtfrei und nicht besonders expressiv. Aber wer weiß, wie sich der Riesling “Junges Schwaben” nach zehn Jahren im Keller präsentiert? Sehr interessant, denke ich. Derzeit ist der 2012er Gipskeuper schon gut zugänglich. Der Schildsandstein wirkt knackiger und höher in der Säure als der Kieselsandstein, obwohl das analytisch gar nicht der Fall ist. Kieselsandstein und Junges Schwaben sind helle, gleitende, ölige, fruchtfreie Preziosen, zu denen mir kein einziger anderer Wein eines anderen Winzers als Vergleich einfällt. Echte Einzelstücke.

Weingut Hahnmühle, Nahe

Herr Hahn und Frau Mühle, a.k.a. die Linxweilers, machen Weine, wie sie mir gefallen. Und sie machen sie auf eine Weise, die mir ebenso gefällt. Abgelegene Gegend, zertifiziert bio (Naturland), ab dem “Sandstein” aufwärts alle Weine spontan vergoren und im großen Holzfass ausgebaut, und das bei Preisen zwischen 10 und 15 €. Da kann und will man nicht meckern – außer dass auch hier nur 2013er Fassproben angestellt wurden (gefüllt wird ab Mai). Frau Linxweiler meinte, das wäre ihr zwar auch nicht so recht, aber nachdem sie früher immer die “alten” Weine mitgebracht hatten und die Händler sich darüber beschwert hätten, dass die ja teilweise gar nicht mehr zu kaufen seien, bringen sie halt jetzt die Unfertigen. Besonders “Alisencia” und “Alisencia S” aus der weltberühmten Devonschieferverwitterungslage Alsenzer Elkersberg sind wirklich schöne Weine, deren Erwerb ich hiermit der werten Leserschaft ans Herz legen möchte.

Herr Hahn und Frau Mühle, a.k.a. die Linxweilers, machen Weine, wie sie mir gefallen. Und sie machen sie auf eine Weise, die mir ebenso gefällt. Abgelegene Gegend, zertifiziert bio (Naturland), ab dem “Sandstein” aufwärts alle Weine spontan vergoren und im großen Holzfass ausgebaut, und das bei Preisen zwischen 10 und 15 €. Da kann und will man nicht meckern – außer dass auch hier nur 2013er Fassproben angestellt wurden (gefüllt wird ab Mai). Frau Linxweiler meinte, das wäre ihr zwar auch nicht so recht, aber nachdem sie früher immer die “alten” Weine mitgebracht hatten und die Händler sich darüber beschwert hätten, dass die ja teilweise gar nicht mehr zu kaufen seien, bringen sie halt jetzt die Unfertigen. Besonders “Alisencia” und “Alisencia S” aus der weltberühmten Devonschieferverwitterungslage Alsenzer Elkersberg sind wirklich schöne Weine, deren Erwerb ich hiermit der werten Leserschaft ans Herz legen möchte.

Weingut Tesch, Nahe

Martin Tesch backt ganz schön große Brötchen bei dieser ProWein. Ein richtiggehend fetter Stand mit einem überdimensionalen Ahnherrn als Poster und einer virilen Catering-Crew, die gleichzeitig Wein einschenkt und Häppchen verteilt. Aber er hat Recht, denn seine Weine verdienen jede Art der Aufmerksamkeit. Falls irgendwer noch daran zweifeln sollte, dass es geologische und mikroklimatisch bedingte Variationen innerhalb der Rebfläche eines einzigen Weinguts gibt, die sich unmittelbar auf Geschmack und Ausdrucksform des Weins auswirken, bitte hierher kommen und Buße tun.

Martin Tesch backt ganz schön große Brötchen bei dieser ProWein. Ein richtiggehend fetter Stand mit einem überdimensionalen Ahnherrn als Poster und einer virilen Catering-Crew, die gleichzeitig Wein einschenkt und Häppchen verteilt. Aber er hat Recht, denn seine Weine verdienen jede Art der Aufmerksamkeit. Falls irgendwer noch daran zweifeln sollte, dass es geologische und mikroklimatisch bedingte Variationen innerhalb der Rebfläche eines einzigen Weinguts gibt, die sich unmittelbar auf Geschmack und Ausdrucksform des Weins auswirken, bitte hierher kommen und Buße tun.

Ich habe, wie es des guten Testers Pflicht sein sollte, die gesamte Farbpalette durchprobiert (alles 2012er), und alle Weine schmecken wirklich deutlich unterschiedlich trotz derselben Vinifikation. Am besten hat mir dabei der Karthäuser gefallen, weil es der intensivste und komischerweise vielleicht sogar eleganteste Wein derzeit ist. Der “Mond” aus dem Jahrgang 2011 fällt dagegen ein wenig ab, aber 2012 war halt auch deutlich besser als 2011, und dort, wo man Lagernunterschiede schmecken kann wie kaum sonstwo, werden auch die Jahrgangsunterschiede nicht untergebuttert.

Ich habe, wie es des guten Testers Pflicht sein sollte, die gesamte Farbpalette durchprobiert (alles 2012er), und alle Weine schmecken wirklich deutlich unterschiedlich trotz derselben Vinifikation. Am besten hat mir dabei der Karthäuser gefallen, weil es der intensivste und komischerweise vielleicht sogar eleganteste Wein derzeit ist. Der “Mond” aus dem Jahrgang 2011 fällt dagegen ein wenig ab, aber 2012 war halt auch deutlich besser als 2011, und dort, wo man Lagernunterschiede schmecken kann wie kaum sonstwo, werden auch die Jahrgangsunterschiede nicht untergebuttert.

Zehnthof Luckert, Franken

Ich kenne die Weine der Luckerts bereits eine ganze Weile. Seit dem Jahrgang 2007 habe ich stets die gesamte Kollektion durchprobiert – oder das zumindest versucht. Ausgerechnet beim wahrscheinlich interessantesten Silvaner, den es überhaupt gibt, dem “Ur-Silvaner” Creutz, habe ich das bislang nicht geschafft. Der 2012er ist trotz des mutigen Preises längst ausverkauft. Was mir bei den Luckerts vielleicht am meisten gefällt, ist ihr hoher Standard im Einstiegsbereich. Gemeinsam mit dem Weingut Wagner-Stempel sehe ich die Luckerts da ganz an der deutschen Spitze, auch wenn ich logischerweise nicht die Weine sämtlicher in Frage kommender deutscher Weingüter kenne. Aber wenn ich überhaupt so etwas wie einen Hauswein hätte, der in jedem Jahr tadellose Qualität und ein breites Einsatzspektrum für weniger als zehn Euro bieten soll, hier würde ich ihn kaufen. Fast erschreckenderweise scheinen die 2013er mindestens genauso gut gelungen zu sein wie die 2012er. Um nicht missverstanden zu werden: Wir haben hier nicht die Krone des intensiven Ausdrucks, der größtmöglichen Freakigkeit vor uns, sondern optimale Tischpartner. Und damit schnappe ich mir nach dem Gongschlag um 18 Uhr wieder meine Tasche, strebe gen Ausgang und habe auf der NRW-mäßig vollgepfropften Bahnfahrt nach Köln noch genug Zeit, über den Messetag zu sinnieren.

Ich wage also ein Fazit: Mann, was für gute Weißweine gibt es mittlerweile in Deutschland! Okay, alles bleibt in einem geschmacklichen Rahmen, der auch ein klitzekleines bisschen von Geisenheim mitgeprägt wird. Manche sprechen hinter vorgehaltener Hand sogar schon vom “Geisenheim-Terror”, der eine neue Form der Konformität auf zweifellos technisch hohem Qualitätsniveau schafft. Das mag durchaus sein. Aber dennoch. Lasst uns bitteschön nicht vergessen, wie viel Schrott ich rechts und links des Weges habe stehen lassen: 120 hl/ha Ertrag, Monsanto-Vollrasur und dann noch nachgezuckert und auf jede erdenkliche Weise gepimpt – ja, so etwas gibt es nach wie vor. Allerdings nicht bei den Weinen, die ich mir ausgesucht hatte. Und durchgekommen bin ich natürlich längst nicht. Wahrscheinlich könnte ich noch viermal so viele Winzer und (Weiß-)Weine weiterempfehlen, als ich es ohnehin schon getan habe.

Ich wage also ein Fazit: Mann, was für gute Weißweine gibt es mittlerweile in Deutschland! Okay, alles bleibt in einem geschmacklichen Rahmen, der auch ein klitzekleines bisschen von Geisenheim mitgeprägt wird. Manche sprechen hinter vorgehaltener Hand sogar schon vom “Geisenheim-Terror”, der eine neue Form der Konformität auf zweifellos technisch hohem Qualitätsniveau schafft. Das mag durchaus sein. Aber dennoch. Lasst uns bitteschön nicht vergessen, wie viel Schrott ich rechts und links des Weges habe stehen lassen: 120 hl/ha Ertrag, Monsanto-Vollrasur und dann noch nachgezuckert und auf jede erdenkliche Weise gepimpt – ja, so etwas gibt es nach wie vor. Allerdings nicht bei den Weinen, die ich mir ausgesucht hatte. Und durchgekommen bin ich natürlich längst nicht. Wahrscheinlich könnte ich noch viermal so viele Winzer und (Weiß-)Weine weiterempfehlen, als ich es ohnehin schon getan habe.

Die Rotweine halten da nicht annähernd mit. Jedenfalls im internationalen Vergleich. Die zarten und alkoholarmen weißen Moselchen sind ohnehin ein stilistischer unique selling point. Aber auch bei den trockenen Spitzenweißen sehe ich zwar andere Interpretationen in Burgund, in Österreich, an der Loire und in ein paar kleinen Inseln, die ich im zweiten Teil noch besuchen werde. Aber da geht es nicht um das “Besser”, sondern meist eher um das “Anders”.

Bei den Rotweinen gibt es hingegen die Intensität, die tiefe Mitte, das kräftige, aber samtene Tannin, die majestätische Eleganz, all diese Dinge aufgrund der besseren natürlichen Voraussetzungen in etwas wärmeren Klimaten, nun ja, in einer besseren Form. Bordeaux, Burgund, Nordrhône, Piemont, Douro, in einem südlichen Stil auch im Roussillon, im Priorat, in Kalifornien – die besten Rotweine aus diesen Gegenden sehe ich immer noch klar oberhalb der besten deutschen Rotweine. Und das hat (nur falls das jemand vermutet) in keiner Weise etwas mit den teilweise in anderen Weinbaugegenden aufgerufenen Preisen zu tun. Dreistellige Beträge gebe ich höchstens für Flugreisen aus. Kauft also beispielsweise einen der mittleren Nordrhône-Roten von Chapoutier, einen Pardelasses, Ridge, Burlotto oder Niepoort. Und dann sagt mir, dass man für weniger als 30 € in Deutschland einen besseren Rotwein bekommt.

Aber lasst uns diesen erfreulichen Rundgang nicht mit einer Kontroverse enden. Denn im zweiten Teil kommen noch ein paar wirkliche Geheimtipps, und ein paar davon haben mich davon überzeugt, dass Apoll und seine Musen tatsächlich wieder auf der Erde tätig sind.

Pingback: ProWein 2014 – meine besten Entdeckungen (II) | Chez Matze

Echt gute Wahl

Danke für die Tipps, insgesamt, wie so oft hier, ein gelungener Artikel – bis auf das mit den Roten aus D. Bitte probieren Sie beispielsweise den 2009er SB “B” von Friedrich Becker od., gleiches Jahr, den Malterdinger Bienengarten von Huber, beide für ca. 15,00 EUR noch im Handel erhältlich. Ich glaube nicht, dass Sie irgendwo anders in der Weinwelt mehr Pinot für dieses Geld bekommen. Falls ja, bitte ich um entsprechende Tipps. Mit besten Grüßen.

Ja, richtig, und nein, habe ich ein bisschen anders gemeint. Ich habe das ja absichtlich so stark pauschaliert und auf den “Rotwein als solchen” bezogen. Im Weißweinbereich kann man hierzulande fast alles hochwertig abdecken, edelsüß, furztrocken, leicht, schwer, vom Riesling Kabinett bis zum badischen Grauburgunder. Dank Ziereisen auch völlig fruchtfreie Weiße. Okay, keinen weißen Hermitage, aber sogar einen Sherry hat Thomas Seeger mal gemacht.

“Spätburgunder/Pinot Noir aus nördlichen Anbaugebieten” hingegen ist vom allgemeinen Rotweinbereich nur ein sehr kleiner Teil. Es gibt 1-2 gute Syrahs aus Deutschland, aber (natürlich) keinen Grenache, keinen Nebbiolo, keinen Touriga Nacional. Und damit meine ich nicht nur die Rebsorten an sich, sondern auch die Stile, die sich dahinter verbergen. In Deutschland können wir dagegensetzen: Cabernet Mitos, Dornfelder, Regent und ähnliche Kaliber. Hm. Aus dem Lemberger/Blaufränkisch kann allerdings etwas werden, da bin ich mir ziemlich sicher, da gibt es ja schon gute Ansätze. Aber generell wage ich zu behaupten, dass das Herz des Rotweins in seiner Variationsbreite weiter südlich schlägt als das Herz des Weißweins. Höchstwahrscheinlich aus Gründen der Naturgegebenheiten (was selbstverständlich nicht den Winzern “anzulasten” ist).

That having said, gebe ich natürlich gern zu, dass ich beispielsweise die Weine von Bernhard Huber sehr schätze (und deshalb auch im Keller habe, mehrere Jahrgänge Malterdinger, Alte Reben, Sommerhalde…, den Becker B übrigens auch). Ich möchte demnächst mal einen Vergleichstest der Spätburgunder/Pinot Noirs um 15 € herum machen, und zwar vom Jahrgang 2010, aus dem zumindest in Süddeutschland schöne Spätburgunder kommen konnten. Die Weine habe ich alle schon, aber noch früher wären sie zu jung gewesen, um vernünftige Aussagen treffen zu können.

Was die guten Pinots in diesem Bereich anbelangt, die ich schon getrunken habe, empfehle ich gern 😉 den Endinger Engelsberg von Knab oder den Klingenberger vom Weingut Stadt Klingenberg (gerade den 2012er probiert, wird vorzüglich), aber auch die Bourgognes von Trapet (16 €, glaube ich), von Bart (10 €) oder den Sancerre rouge von Vacheron.

Pingback: Mitten im Anlauf: mein persönlicher Jahresrückblick 2014 | Chez Matze